Publicado em novembro de 2024 pela editora Boitempo, O que é identitarismo?, de Douglas Barros, apresenta uma leitura conceitual daquilo que é chamado de “identitarismo”. Através do prisma da “identidade” e suas expressões na experiência histórica do modo de produção capitalista, há o enfoque em sua figura atual do neoliberalismo. O livro propõe uma revisão conceitual que enriquece a gramática de uma esquerda minoritária que visa suspender os lugares-comuns aos quais se habituou o termo e a discussão. O autor oferece meios de realizar uma autocrítica àqueles que queiram superar as posições sedimentadas de uma certa esquerda institucionalizada que há algum tempo já não consegue provocar e organizar suas posições e acaba por ceder às pressões performáticas dos moldes da democracia burguesa.

Seu livro, longe de ser um livro “academicista” – no sentido de um discurso teórico altamente técnico voltado para escritores altamente qualificados e especialistas de pequenos assuntos –, estabelece um caminho de leitura que auxilia na compreensão dos leitores: o livro é organizado em três grandes partes: 1) O que é identidade?; 2) A antecâmara do identitarismo contemporâneo e 3) O que é isto, o identitarismo?. Em seu conteúdo, o conjunto dessas partes está dividido em oito capítulos que, por sua vez, possuem seus respectivos tópicos relativos ao tema abordado. A disposição do livro é uma garantia para o leitor referente às questões que serão desenvolvidas durante a leitura. A exposição se dá previamente ao esqueleto do texto e, caso esse leitor queira, poderá saltar para os pontos que lhe interessa. Cada parte contém a indicação de um todo.

A sequência do livro, em sua disposição de capítulos, suas referências teóricas, que passam da psicanálise, filosofia social e política, até os estudos culturais, mediadas pelas referências da crítica política, levanta temas transversais, balizados por uma perspectiva da filosofia hegeliana e marxista de fundo. Porém, longe de conclusões apressadas, o livro não se dirige a leitores selvagens obsessivos por pílulas de pensamento apresentadas na Internet. Enganam-se tanto aqueles que enxergam na obra de Barros uma escrita academicista voltada exclusivamente para os doutos quanto aqueles que esperam uma obra mastigada, de conclusões rápidas escritas em petit-nègre 1 e pouco estímulo para a reflexão de quem o lê.

Para aqueles que tiveram seu primeiro contato com a obra de Barros recentemente, é preciso que saibam que as fundamentações de suas argumentações não se iniciaram agora a partir de reflexões solitárias. Elas se deram através de um percurso militante conectado a coletivos e intervenções daquilo que chamamos de “movimento negro”. Os apontamentos biográficos esclarecem um campo de experiências no qual as contradições são pululantes e estabelecem uma certa condição: um intelectual periférico que se vê obrigado a transitar entre movimentos sociais e o trabalho da pesquisa acadêmica, estabelecendo conexões e discutindo ideias fora do lugar-comum, bem como o conformismo com táticas que tendem à estratégias ineficazes. Dessa trajetória, foram também publicados outros livros que evidenciam certas aspirações e que ganham suas concretizações apenas no atual livro, fazendo o olhar de hoje se voltar para trás.

Em 2019, o autor lança seu livro Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial, pela editora Hedra e, em 2020, o livro “Racismo”, pela editora Fibra/Edições Brasil. Em ambos, temos o chão comum que dá sustento para “O que é identitarismo?”: a noção de identidade, raça e os imbróglios dos movimentos sociais na atual fase do capitalismo. No apêndice do primeiro livro, intitulado “Contra o retorno às raízes: identidade e identitarismo no centro do debate”, temos o horizonte do que viria a ser a formulação sintética sobre o identitarismo:

(Barros, 2018, p.156)

A exaltação da identidade como algo fixo, absoluto, algo dado, pré-existente, e não relativo é a pura expressão da forma de valorização do capital como fim em si mesmo, que precisa assegurar para alguns indivíduos uma colônia ainda viável de exploração.

É esse fenômeno que busca uma identidade estanque, ideal e não relativa, um Eu=Eu, como forma inconsciente de realização de valorização do capital, que chamo de identitarismo.

Além disso, a tarefa que o autor se propõe – de alguma maneira – ainda reverbera nos livros subsequentes, por exemplo: “a filosofia tem como tarefa reposicionar os problemas, não resolvê-los. Cabe a ela investigar o desenvolvimento dos conceitos e não os produzir” (Barros, 2019, p.149). Não surpreende, então, a compreensão de que o identitarismo seja tratado enquanto um conceito moderno, com um desenvolvimento histórico ligado ao modo de produção capitalista. Este conceito encontra seu terreno mais fértil a partir do ressurgimento das teorias da identidade a partir dos anos 1970 e mais evidentemente a partir dos anos 90, quando a organização neoliberal torna-se hegemônica e as crises cada vez mais vinculadas aos projetos progressistas de democracia.

A partir disso tem-se a necessidade de reconstrução do imaginário coletivo para a explicitação de que o topo não é para todos, pois é preciso manter o ritmo concorrencial (de preferência, em escalas 6×1 nos países de “terceiro mundo”) entre indivíduos (e não mais sujeitos coletivos organizados em partidos, sindicatos ou mesmo multidões espontâneas), justamente para fazer as engrenagens girarem. Se o Estado está “falido” e o investimento do “eu-empreendedor” deve estar voltado para a sua própria sobrevivência, logo a centralidade do indivíduo é a imagem de sua miséria 2. Ao mesmo tempo, é preciso que todos não apenas acreditem neste “novo tempo do mundo” que se entreabre, mas que o defendam com unhas e dentes e, por isso, parece haver a necessidade de que o projeto progressista do Estado, sob o neoliberalismo, seja inclusivo 3. A política, então, deixa de ser compreendida através das experiências de lutas revolucionárias do século XX e passa a ser (de)formada pela noção de “gestão”, que visa garantir a continuidade de intervenção não apenas da “direita”, historicamente conservadora, reacionária etc., mas também levar consigo para esse modo de operação a “esquerda”, hoje tida como “da ordem”, que preza pela “justa-medida” (sendo o referencial sempre a democracia burguesa), pela lei, pelo “Estado de direito”, pelo consenso e pela contenção de danos. Aqui, sem dúvidas, estamos no cerne do livro ao qual esta resenha se concentra.

Uma das táticas que restam para lidar com os escombros é o gerenciamento do trabalho de base a partir da identidade sob a forma da representatividade. Nem todos podem alcançar o “topo”, mas se algum de nós – os quais nos reconhecemos enquanto pertencimento a um determinado grupo – alcançar esse espaço, por pior que sejam as condições de permanência e por mais ineficazes que sejam suas ações, então a aparência ilusória de uma unidade harmônica parece vislumbrar no horizonte. A vida sob o capitalismo promove uma subjetividade que nos conduz para a aceitação desta realidade: temos de ser gratos e resilientes com tudo isso, atualizando a pouca esperança que mantemos para seguir o dia-a-dia. Porém, nosso horizonte de expectativas é reduzido. As nossas apostas não se direcionam para as transformações revolucionárias, mas sim: 1) para uma nostalgia deformada de um período pré-capitalista e desejo de retorno para uma pátria mítica (seja o sonho pan-africanista que ainda vive ou seu simulacro absorvido e reproduzido pela indústria cultural chamado “Wakanda”) e 2) para uma aceitação de que as coisas são assim mesmo, “eternas e imutáveis”, como o “racismo estrutural”. O que nos resta, diante das ruínas da modernidade, é a busca por um abrigo precário no vislumbre de que podemos tornar a vida um pouco menos sofrível tendo “pretos no topo”, “mulheres empoderadas” e a vaga certeza de que a “favela venceu”.

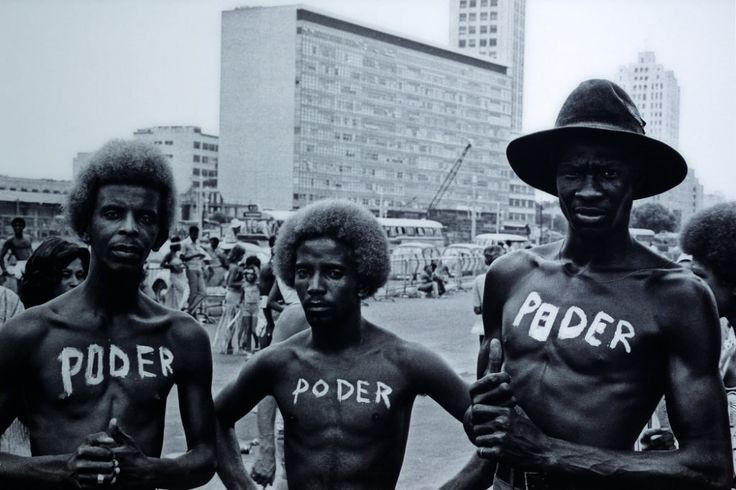

A primeira parte do livro de Barros – “O que é identidade?” – trabalha justamente esses problemas. O pano de fundo está também neste sentido crítico, que reposiciona a historicidade categorial do termo. Um dos principais argumentos do livro em questão está em torno da questão da problemática da racialização. Noutros termos, o “primeiro identitário” da história foi justamente o homem branco europeu e colonizador. Para citar Barros:

O desenvolvimento da noção racial operacionaliza um duplo sistema de referências: por um lado, todo o mundo do racializado; por outro, o mundo que racializa; por um lado, o negro que diz a si mesmo; e, por outro, o negro que é nomeado pelo colonizador. O processo de racialização se desenvolve, portanto, por meio de uma intervenção violenta na formação da subjetividade do racializado. Por isso, pertencer a uma raça diz respeito, sobretudo, a um engajamento subjetivo (Barros, 2024, p. 57).

Neste aspecto, a ideia de subjetivação e racialização é exatamente o mote identitário constituinte da racialização. É o que Barros chama de “identidade racial”. Esse primeiro bloco de capítulos, na Parte I do livro, recondiciona uma gradativa genealogia conceitual e sua perspectiva posterior de reinterpretação crítica.

A possibilidade de recriação da identidade descortina um esforço fundamental: identidade é algo em processo, não é fixa nem fechada. É isso o que parece permitir a fuga do legado colonial. Reconhecer a multiplicidade das formas de organização da vida expõe a natureza corriqueira dos demarcadores identitários legatários do colonialismo (Barros, 2024, p. 63).

Na passagem acima há, de fato, uma premissa que aqui é fundamental: a ideia de que o marcador de identidade é uma construção assimétrica entre o colonizador e o colonizado; nas formas de identificação superior de um grupo frente a outro, para conduzir processos políticos de exploração material e cultural. É assim que, neste contínuo, a “identidade nacional” se coloca como aquela de o “sentimento de nacionalidade está atrelado à construção de uma ideia de destino comum e de progressão direcionada pela noção do que é ser cidadão de determinado país” (Barros, 2024, p. 85). Portanto, a ideia de “construção da identidade nacional” é algo que se tem como resultado – objetivo – da construção de uma identidade racial, isto é, os povos subjugados pela força da expansão comercial.

Por conseguinte, essa concepção que naturaliza e justifica determinadas identidades em posições específicas faz parte do que Barros compreende enquanto identitarismo, quer dizer, trata-se da crença em um referencial simbólico que aglomera diversos significados expressos por gestos e vocabulários. Em outros termos, no limite, uma linguagem que visa dar sentido para uma determinada organização e a uma visão de mundo à favor do controle, da dominação e da subjugação daquele que é diferente. Porém, o decisivo é que isso precisa ser explicitado. Para Barros, em sua argumentação, precisamos nos perguntar sobre quem é diferente de quem. O referencial que emite o discurso é sempre o “Eu europeu”, um branco colonizador que se coloca como valor universal representante da moral cristã europeia.

Nesta esteira, diz Barros em Racismo, temos um “lugar forçosamente identificatório” que “cria uma ontologia das propriedades não relacionais e a-históricas, isto é, um identitarismo essencialista imposto ao Outro e a si mesmo” (Barros, 2020, p. 27, grifo nosso). A partir disso, não deveria nos surpreender o arremate do novo livro do autor, em “O que é identitarismo?”. Em suas palavras, “É o colonizador europeu o primeiro identitário da história moderna” (Barros, 2024, p. 58). Sem uma superação da compreensão essencialista que paira sobre as identidades, não importa quais sejam as representações presentes na subida da rampa que legitima a posse do poder – o negro, o muçulmano, o indígena, o asiático, a mulher, a comunidade LGBTQIAPN+, as pessoas trans, PCDs e todas outras identidades possíveis que serão ainda enquadradas em padrões normativos à favor da ordem vigente e de acordo com as necessidades do capital.

Voltando ao livro O que é identitarismo?, podemos compreender um outro ponto de relevo na obra. Ponto este que se refere ao deslocamento que convencionalmente se entende pelo termo guarda-chuva do “identitário”. Antes de ser uma afirmação pessoal autoafirmativa, a identidade carrega um inverso: a sociabilidade que é marcada pela competição e pela privatização da subjetividade. Na Parte II, intitulada “A antecâmara do identitarismo contemporâneo”, Barros inverte a premissa de que o identitarismo pudesse ser uma espécie de “negação” do capitalismo; antes, o contrário. Para o autor, é justamente o proselitismo pró-mercado quem produziria, não apenas nas mentes, mas nos corações dos sujeitos, a identidade que coaduna com o “espírito” do tempo. Em outras palavras, entra em cena o rearranjo da subjetividade: o indivíduo é colocado então como apêndice produtivo (descartável) e impessoal (reforço paradoxal do mito identitário) no mundo contemporâneo. Segundo Barros, temos aqui o mito do “eu-empreendedor”. Em suas palavras:

É aqui que a noção de sujeito moderno, esvaziado de qualquer tensão, se encontra com o sujeito automático do capital. Assim, se as identidades construídas pela colonização não foram absorvidas na dinâmica do laissez-faire, tampouco na dinâmica fordista, agora é a hora de torná-las fonte de rentabilização e autorrealização do eu-empreendedor (Barros, 2024, p. 104).

A identidade enquanto mercadoria é a completude deste automatismo. Deste modo, o que está em jogo, para o autor, são as condições para que a “possibilidade do identitarismo” no mundo neoliberal se façam presentes. Os ideólogos do neoliberalismo foram, portanto, cruciais para uma estabilização consciente de um consenso teórico referente à remodelação do indivíduo concreto. Deste modo, para que o “neoliberalismo se tornasse possível como ideologia, foi preciso haver uma política econômica própria às suas transformações e a construção de um imaginário que repousasse em três mandamentos: transparência, eficácia e informação” (Barros, 2024, p. 118). Este processo de reestruturação não apenas das bases produtivas, mas do Estado, recoloca o então cerne do problema interno do capitalismo: a expansão do valor. A contradição entre força produtiva e apropriação do valor socialmente produzido impulsiona uma nova situação pela qual os agentes integrados (os indivíduos) atuam como competidores entre si, sem a menor chance de saírem de uma lógica intrínseca. A subjetividade é agora vinculada totalmente ao modo de expressão desta transformação de base.

O tempo do indivíduo é colonizado na sua integralidade, com a conectividade no trabalho ou no lazer; os impactos sobre a individualidade serão muito perspicazes e radicalmente distópicos. Com o advento da informação e a consolidação de um espaço virtual real que mantém os fluxos acelerados, o tempo se torna o mesmo (Barros, 2024, p. 134).

Neste caminho, Barros aponta para uma situação que é importante para se pensar hoje: a situação invertida entre sujeito-objeto, característica do fetichismo da mercadoria. O pathos contemporâneo, com a hibridização da vida; a plataformização da vida que agora ganha proeminência para a reprodução material; o perigo bélico global com o avanço das novas tecnologias de informação e automação etc., tudo isso toma proporções maiores num contexto em que o “fim das grandes narrativas” serviu como mote ideológico para a descrença no socialismo e a ampliação do maquinário capitalista de moer gente (e promover suas próprias identidades).

Na Parte III, Barros recoloca a questão: “O que é isto, o identitarismo?”. Segundo o autor, há uma demanda ainda mais atual sobre o “paradigma de gestão do capitalismo de crise”, pois é logrado uma ilusão socialmente necessária de que, desde o “universalismo egípcio ao cristianismo semítico, assistiu-se a uma operação de fabulação para adequar o mundo à ordem do discurso colonial” (Barros, 2024, p. 141). Assim, pode ser dito que o debate entre universalismo e particularismo está também entrelaçado ao longo da obra. Enquanto o universalismo busca uma luta comum baseada em princípios mais generalizantes, o particularismo foca nas experiências e demandas específicas de grupos marginalizados. Seja como for, o que Barros explora tem a ver com as tensões entre as abordagens e como elas moldam as lutas políticas contemporâneas – ou melhor: são moldadas.

Adiante, Barros salienta outra crítica importante. Aqui ele reforça que a mercantilização das identidades é um tipo de resultado do identitarismo. Segundo ele, o identitarismo pode ser cooptado pelo mercado e transformado em um produto comercializável. O fundamento é o esvaziamento das demandas políticas e sociais, já que trata-se de uma conversão das identidades em marcas ou nichos de consumo e autorrealização. Ele discute como o capitalismo pode se adaptar às demandas identitárias e neutralizá-las, transformando-as em algo que reforça o próprio sistema. Assim, Barros coloca que a “identidade como gestão” tem uma construção “cujos limites são determinados pela relação sócio-histórica. É isto que a torna tão preciosa: capacidade de dar sentido à ação individual ataviada com pressupostos lógicos da organização social” (Barros, 2024, p. 148). Desta maneira, a própria lógica de “gestão política” das identidades encontra seu grau de bifurcação: o fechamento de horizontes de identidades particulares se unem ao controle policial do identitarismo, cujo motor social é a extrema-direita, que atualmente se alastra pelo mundo pelo motivo da fragmentação da ilusão de uma coesão social pelo “eu-empreendedor”. Barros elenca algumas condições desta aceleração identitária reacionária:

1) a globalização das atividades econômicas; 2) a precarização e a individualização do trabalho, aliada ao discurso neoliberal; 3) a flexibilização tanto das forças produtivas quanto das relações de produção; 4) a reorganização da vida socioeconômica interconectada em redes; 5) a recolonização do imaginário por meio da representação moderna da racialização (Barros, 2024, p. 157).

Nesta dinâmica, as condições ressignificadas dentro de uma coesão social cada vez mais cambaleante, têm consequências perigosas. Um destes resultados é a aceleração do controle real pela virtualidade das relações sociais cujo mote é um controle impessoal das identidades que são criadas pelos algoritmos. Em outros termos, “a sociedade do espetáculo é a realização de todas as potencialidades da indústria cultural” (Barros, 2024, p, 164), para usar o léxico de Guy Debord, mencionado por Barros. Há uma reorganização da imagem, pelo entretenimento, pela violência constituinte de um mundo sem alternativas reais. É com isso que figuras individuais, com suas identidades são “promovidas” em um público amorfo e agregado àquilo que espelham. Para citar Barros: “uma finalidade inteiramente ligada à promoção emotiva que cause o movimento cartático da representação de si. Essa representação egoica promove a identificação e culto à identidade” (Barros, 2024, p. 166).

A sociabilidade contemporânea tem agora o corolário da “gestão identitária da diferença”. Se o identitarismo é efeito das transformações do capitalismo, “o identitarismo forja uma tecnização da linguagem que aos poucos invade a vida cotidiana” (Barros, 2024, p. 169). Os impactos no âmbito da subjetividade e da intersubjetividade são enormes, como já assinalados. O importante, além disso, é compreender que as políticas de identidade funcionam também como um meio de sobrevivência da exclusão do Outro. As trocas sociais perdem sua capacidade de mobilizar experiências, pois sustentar a ilusão da comunicação aumenta o poder afetivo da indiferença. Trata-se, ao final, de uma “verdadeira colonização da gramática cotidiana, que não só impede a troca simbólica comum, a partir da partilha do sensível, como encerra o espaço público no privado” (Barros, 2024, p. 174).

Portanto, mais do que uma indicação de leitura que vai, em grande parte, na contramão do que tanto a direita quando a esquerda compreendem o fenômeno do “identitarismo” (arraigados no interior do léxico do capital), o jovem filósofo instiga o leitor a pensar sobre como equilibrar a crítica das figuras políticas do capitalismo (identidade e subjetividade) quanto da necessidade de uma transformação social (práxis social) que vá além das identidades específicas. A domesticação das subjetividades é que torna possível a gestão política do identitarismo. Gestão que passa principalmente pela gramática social que faça um bloqueio à própria capacidade de superação do paradigma identitário que o capital engendra enquanto sujeito automático. Certo bloqueio político que faz construir um imaginário social que esbarra na política de identidade como consequência e efeito do identitarismo colonizador e burguês. Para Barros, este “antagonismo social, organizado em bases materiais, é assim nadificado para que sua causa se reduza à luta das identidades” (Barros, 2024, p. 178).

É deste modo que Barros coloca duas figuras sociais em xeque: de um lado, o “identitarismo progressista-laico” e, por outro lado, o “identitarismo reacionário-sagrado”. No primeiro caso, “a visibilidade e o carisma tornam-se sinônimos de sucesso, forjando uma identificação de grupos trabalhados como nichos eleitorais […]. Às identidades historicamente excluídas não basta integrar-se ao sistema que esbulhou e esmagou seus ancestrais”, pois o que seria integrado ao sistema é a lógica social dos que “chegaram lá” (Barros, 2024, 184-5); no segundo caso, “o mecanismo da violência coletiva desloca a violência da própria sociabilidade do capitalismo tardio. A vítima sacrificial é eleita em termos de vingança e represália” (Barros, 2024, p. 189). Em resumo, cada qual a seu modo, revela-se aqui uma gramática social dos sujeitos que, dentro de um paradigma neoliberal de gestão das identidades, grupos marginalizados e grupos que ainda soam em vultos do passado, em privilégios estamentais ou consanguíneos, buscam reafirmar-se sobre os escombros do capitalismo em crise.

A leitura do livro de Barros contribui satisfatoriamente para as atuais discussões em torno do “identitarismo”. Antes de uma defesa ou uma crítica moral, trata-se de um sintoma social do qual estamos submetidos. O “identitário” é todo aquele que busca um qualificador gerencial das subjetividades: a forma política desta identidade está atrelada ao solo social do sistema mundial de produção capitalista. Enfim, os argumentos desenvolvidos ao longo do livro dão à luz tematizações e observações que, por algum tempo, muitos deixaram por fazer: um exercício de elaborar o que vivemos através de conceitos que tornam-se instrumentos de análise e de intervenção. O livro de Douglas Barros tem, sem dúvidas, este mérito.

BIBLIOGRAFIA

ARANTES, Paulo Eduardo. O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência. 1° edição. São Paulo: Boitempo, 2014.

BARROS, Douglas Rodrigues. Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial. 1. edição. São Paulo: Editora Hedra, 2019.

_______________________. O que é identitarismo?. – 1ª edição. São Paulo: Boitempo, 2024.

_______________________. Para uma teoria do ‘corre’: vagas arrombadas e vidas precárias. Disponível em: < https://blogdaboitempo.com.br/2024/12/07/para-uma-teoria-do-corre-vagas-arrombadas-e-vida-precaria/ >. Acesso em: 27 de fevereiro de 2025.

_______________________. Pequeno glossário fanoniano Disponível em: < https://revistacult.uol.com.br/home/pequeno-glossario-fanoniano/ >. Acesso em 26 de fevereiro de 2025.

_______________________; SIQUEIRA, Jean; RODRIGUES, Thiago (orgs.). Racismo. 1° edição. Jundiaí-SP: Editora Fibra/ Edições Brasil, 2020.

FANON, Frantz. O negro e a linguagem. In: Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Sebastião Nascimento e colaboração de Raquel Camargo. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

SANTOS, Fabio Luis Barbosa dos; FELDMANN, Daniel. O médico e o monstro: uma leitura do progressismo latino-americano e seus opostos. São Paulo: Elefante, 2021.

Um grupo de militantes na neblina. Incêndio: trabalho e revolta no fim de linha brasileiro. São Paulo: Contrabando Editorial, 2022.

VIANA, Silvia. Rituais de sofrimento. São Paulo: Boitempo, 2012.

- Sobre a linguagem petit-nègre, ver: FANON, F. “O negro e a linguagem” IN: Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Sebastião Nascimento e colaboração de Raquel Camargo. São Paulo: Ubu Editora, 2020. Ver também: BARROS, D. Pequeno glossário fanoniano. Revista Cult, 2021, disponível em: < https://revistacult.uol.com.br/home/pequeno-glossario-fanoniano/ >: “Para Fanon, a perversão do petit-nègre reside no fato de que presume de saída não só um lugar coloquial e ‘semi-bárbaro’ ao negro, como ainda, o infantiliza. […] A despeito das intenções, o que está em questão, quando se parte do pressuposto de um modo de falar e gesticular próprio ao negro, é a sua prisão ao complexo de inferioridade e aos limites segundo os quais o negro jamais poderá alcançar a polidez da língua ou um gosto estético. Dá-se um suposto complexo inato ao indivíduo negro que o determina e o aprisiona em pressupostos coloniais”. ↩︎

- O que poderíamos chamar de “eterna viração de cada dia” (ver: Um grupo de militantes na neblina. Incêndio: trabalho e revolta no fim de linha brasileiro. São Paulo: Contrabando editorial, 2022, p.73) ou de “corre” (ver BARROS, Douglas. “Para uma teoria do ‘corre’: vagas arrombadas e vidas precárias”. Disponível em: https://blogdaboitempo.com.br/2024/12/07/para-uma-teoria-do-corre-vagas-arrombadas-e-vida-precaria/). Para entender as bases desse “show de horrores” neste “novo tempo do mundo”, ver: VIANA Silvia. Rituais de sofrimento. – São Paulo: Boitempo, 2012, bem como ARANTES, Paulo Eduardo. O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência. – 1. ed. – São Paulo: Boitempo, 2014). ↩︎

- Sobre os oxímoros do progressismo neoliberal, ver SANTOS, Fabio Luis Barbosa dos & FELDMANN, Daniel. O médico e o monstro: uma leitura do progressismo latino-americano e seus opostos. São Paulo: Elefante, 2021. ↩︎

Leonardo Silvério

Tradutor, artista, ensaísta e mestrando em Filosofia na Universidade de São Paulo (USP) na área de Estétca e Filosofia da Arte. Mais um zero à esquerda.

Wesley Sousa

É doutorando em Filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais (MG).