Capitalismo acadêmico

As tábuas do palco representam o mundo [1]“A frase é de Schiller”, lembrou Paulo Arantes, que dela se serviu para abrir a conferência realizada no Teatro Laboratório da ECA-USP em 15 de agosto de 2014, a convite do Departamento de … Continue reading

Primeiro gostaria de dizer o seguinte, a Sílvia me pediu um título e eu chutei “capitalismo acadêmico”, mas não eu não tenho a menor ideia do que isso seja. Mas já vou explicar, vou tentar preencher um pouquinho isso. Esse é o título de um livro que eu soube outro dia conversando num exame de qualificação. Alguém me falou desse livro –inglês ou americano, assim chamado, do fim dos anos noventa –, cujo autor tem um nome como “Leslie”[2]Sheila Slaughter e Larry L. Leslie, Academic Capitalism (Johns Hopkins UP, 1997). . De fato o livro existe, eu o encomendei, mas ainda não o recebi. Portanto, não sei ainda o que esse sujeito chamado Leslie entende por Academic Capitalism. Mas eu acredito que intuitivamente todos nós sabemos. Então vamos mandar brasa nessa direção.

1

Primeiro lugar eu gostaria de fazer um pouco de “história de vovozinho”. Como eu tenho 50 anos de USP (quatro como estudante, 30 como professor, 16 como inativo, como se diz), eu já vi muita coisa, então posso falar alguma coisa de memória. Mas não sou pesquisador da história da USP, o que é uma coisa importante e uma disciplina que está engatinhando há uma década mais ou menos. Eu poderia citar, que conheço pessoalmente, jovens pesquisadores que vale a pena ler. Por exemplo, a Maria Carlotto, terminou agora um doutorado agora sobre história da USP [3]Maria Caramez Carlotto, A burocratização da universidade e seus efeitos sobre a dinâmica de incorporação de demandas sociais e sobre as atividades de ensino e pesquisa. (Tese de doutorado em … Continue reading e tem dois estudos com a Sylvia Garcia sobre a implantação da EACH, da USP Leste, justamente o conflito entre instituição e organização – por que motivo que lá as coisas foram para o vinagre. Os textos conhecidos do professor da EACH, que é o Pablo Ortellado, que está estudando isso. Estou falando porque são amigos meus, sou leigo nesse assunto que é estudar a USP, estudar a Universidade. Professor Marcos Barbosa, professor do Instituto de Educação. Ele é filósofo de formação, fez doutorado na Inglaterra, uns vinte e poucos anos atrás, mas começou a estudar propriedade intelectual e agora está estudando patente. Junto com o Pablo, estão estudando a fraude na pesquisa e como é que o sistema atual leva à fraude. O que mais que poderia comentar? Bom, o Franklin. O Franklin é, digamos assim, o nosso arquivo ambulante, vivo, porque também tem quase tanto, um pouco menos do que eu de USP. Como ele participou de vários colegiados, pesquisou, estudou e viveu tudo isso (está aposentado hoje) e tem um ensaio extraordinário publicado no fim dos anos 90 na Revista da USP, cujo título é A experiência universitária entre dois liberalismos [4]Franklin Leopoldo e Silva, “A experiência universitária entre dois liberalismos” (Revista Tempo Social, USP, n.11, 1999). Lá está toda história do que nós estamos vivendo hoje, a pré-história está contada. Inclusive todos os “argumentos” desse reitor, essa fraseologia toda nasceu já no fim dos anos 70, e é esse período que o Franklin conta.

Tenho muita coisa para contar, muita coisa para falar, mas eu vou me concentrar em uma coisa só, que são esses dois períodos [o fim dos anos 70 e hoje]. Não vou falar de todas as greves da USP, são períodos históricos bem distintos. A primeira que participei eu era estudante, foi em 62, a greve chamada “greve do um terço” – por representação de um terço dos estudantes nos colegiados, nos colegiados universitários. Ela durou dois meses (não ganhou nada), mas fazia parte de um movimento geral do Brasil, das Reformas de Base, Reforma Universitária. Dois anos depois veio o Golpe. Nós ocupamos a faculdade, que era lá na Maria Antônia, onde eu estudava física naquela época, mas não ganhamos. Perdemos, mas foi uma mobilização espantosa no Brasil inteiro. E depois a ditadura fez a Reforma, em 69 e 70, a reforma que nós imaginávamos (não exatamente a que nós imaginávamos, porque eles fizeram com modernização). Bom, a outra grande greve na USP foi em 79 (nessa eu participei já como professor), diretamente contra o governador. No caso, era o Maluf, governador biônico, nomeado pela ditadura e era também contra o arrocho. O arrocho, com o fim do milagre, já a inflação começando a ascender os céus, em plena ditadura; do ponto de vista salarial, os docentes e os funcionários começaram a viver uma situação de penúria grave. E a mobilização foi geral: a primeira vez, na história da USP, diziam os mais velhos, que funcionários, estudantes e professores, ao mesmo tempo, entraram em greve. Foi uma mobilização realmente espantosa, durou quase três meses, e não se ganhou absolutamente nada, a não ser experiência política. Havia um banco de greve, para os que o ponto foi cortado, para os que estavam passando necessidade, como se dizia em cima. Bom, um dos argumentos naquela época era o seguinte. Quer dizer, uma coisa curiosa, um pouco história política das ideias: nós, no fim dos anos 70, primeiro ano depois do fim do AI-5 – portanto, algumas coisas eram possíveis ser ditas e organizadas de maneira pública (é um período que o Franklin está no ensaio está focalizando, que é a transição de instituição para organização) – nós vimos ali a coisa começar a mudar. Nós ainda éramos uma instituição que estava se desintegrando e uma organização que estava se formando, mas nós ainda não tínhamos muita noção disso, ainda nos considerávamos uma instituição, uma universidade nos velhos moldes acadêmicos. E nas assembleias gerais como as coisas estavam girando em falso, como não conseguíamos nada, a mobilização era gigantesca [5]Digressão: Tinha debate na televisão, debate no rádio, quem defendia o Maluf era o Celso Pastor (não sei está aí do lado ainda). E sabe quem era o nosso porta voz? Quem discutia planilhas com o … Continue reading e os resultados eram nulos – diante do impasse, as pessoas começam a especular demais, a teorizar, dizer por que as coisas dão errado e fazer teoria –, quem achava que a nossa greve era um despropósito eram militantes de formação marxista e que mais adiante foram fundadores do PT. Porque diziam o seguinte: “a nossa greve” – não eram furadores de greve, diziam, portanto, “nós estamos de greve, paralisados” – “mas é um disparate, não vai dar certo, nunca. Nós não conseguimos civilizar ninguém, a população de maneira geral. Porque nós nem trabalhadores somos, somos futuros profissionais liberais e os funcionários são assalariados públicos. Nós somos trabalhadores improdutivos; como manda o figurino, nós não produzimos valor. Portanto, greve é um contrassenso na universidade”. E isso por mais que existisse tradição de luta na universidade – desde o Cordobazo em 1918, em Córdoba na Argentina, pela primeira grande reforma universitária (os argentinos começaram na nossa frente). Em compensação nós éramos uma instituição, estávamos mobilizados, como se fôssemos um grande coletivo político enfrentando em pé de guerra aquela coisa chamada Maluf e a ditadura, e a esquerda dos presentes (a nova esquerda que ia fundar um novo partido de esquerda) dizia que era um contrassenso porque uma instituição não pode fazer greve. “Não faz sentido: faz-se greve numa empresa, numa fábrica, no sistema produtivo, mas nós não”. Eles diziam: “você estão brincando, vocês são esquerdistas, estão brincando de fazer greve, isso aqui é uma ficção, um makebelieve. Estão fazendo um show para vocês mesmos”. Isto é, os caras estavam fundando um partido e diziam: “sai daqui e vamos para a luta que o espaço é outro, não aqui”. Quando havia, veja só a cegueira política total, três mil pessoas inteiras mobilizadas durante três meses em assembleia geral e os funcionários parados mesmo. Bom, isso é uma primeira observação.

O termo de comparação é o seguinte. 35 anos depois, nós não somos mais uma instituição – isso é a constatação que eu estou apenas repercutindo –, são bobagens que dizem. Nós não somos mais uma instituição, somos uma organização (isso é o que estava surgindo) de assalariados. Pouco importa a ortodoxia, se produzem ou se não produzem valor; está trabalhando para alguma coisa, fazendo alguma coisa, uma população que está trabalhando para o setor, digamos, de serviços. Portanto funcionamos hoje como uma empresa e somos avaliados como são avaliados os funcionários de uma empresa. Os aposentados também, somos avaliados (quando vamos morrer?) porque somos um ônus. Se bem que é demagogia, não é mais a universidade quem paga nossa aposentadoria, é o Ipesp. Bom, finalmente somos uma empresa, uma organização empresarial, avaliados como tal e não conseguimos fazer greve. Quando éramos instituição, fazíamos devidamente, agora que deveríamos fazer – que somos uma organização empresarial – não conseguimos. Nós somos 92 mil estudantes, 6 mil professores, 18 mil funcionários. Quantos estão parados hoje? Mil, talvez?

2

Aí que temos de pensar um pouquinho a respeito disso. Não que eu tenha a chave de tudo isso, mas digo que estamos tendo as mesmas dificuldades de paralização que tem um empresa hoje. Mudou o registro, mudou o modus operandi daquilo que podemos começar a chamar de capitalismo acadêmico. Bom, o que poderia ser esse capitalismo acadêmico? O funcionamento dessa organização universitária está enfrentando as mesmas dificuldades que uma grande empresa contemporânea tem para paralisar. E quando elas paralisam, elas paralisam de maneira selvagem – sobretudo na Europa, com grandes sindicatos, aqui nós não temos nesse nível. Quando digo que nos transformamos em organização eu não estou pensando apenas em uma empresa, dizendo “é uma coisa que funciona como se fosse uma entidade do setor privado, do mercado”, não é bem isso, não estou entendendo uma redução a esse ponto. Por mais que tenha vazado um plano de demissões voluntárias, transferência de hospitais, 25% de redução da carga horária e assim por diante, que são medidas corriqueiras (demissão voluntária é o que se faz, o que se fazia nas empresas, nas estatais, no momento em que elas começaram a ser privatizadas). Não se trata de privatização, privatização é um falso problema, porque está ultrapassado. A privatização da USP, se é que isso faz algum sentido, já aconteceu faz um bom tempo. Existe – e nós sabemos, isso é um segredo de polichinelo – um acelerado empreendedorismo acadêmico, sobretudo nas unidades que se podem dar ao luxo, que são as que profissionalizam nas áreas de comando econômico, principalmente nas engenharias. É como se cada professor titular fosse como um político (cada mandato é uma empresa), cada professor titular é uma pequena empresa – de investimento, de captação de recursos, de lobby em ranqueamentos –, de modo que tanto faz se isso está sob a tutela do Estado, se é público, se faz parte do ICMS ou não, porque ele já não depende mais do ICMS, tem fontes próprias de financiamento, tem vínculos com fundações e essas fundações têm empresas. Então esse lado empreendedor já está realizado, acontece que esses empreendedores são patrões, eles dirigem laboratórios. O problema básico nosso, que somos da zona de sombra das faculdades, somos a ralé acadêmica (FFLCH, ECA, Educação, isso aí é lixo). Daí porque se fecharmos isso aqui o Estadão não vai, talvez, estrilar em nome da cultura. Os últimos a nos defender seria o Estadão, a família Mesquita – porque afinal eles montaram aquela coisa bonita com cultura europeia, teatro, cinema, filosofia, sociologia – mas, se fechar, tanto faz como não fez. Para nós, é do maior interesse, porque é aqui que nós fabricamos a ralé politizada e é isso que os incomoda. Então essa ralé tem que ser administrada, gerida, é isso que nós temos de entender porque é isso que acontece com a universidade. Então a ideia é essa, o argumento está pipocando nos artigos desses jovens pesquisadores que eu mencionei. A fonte de alguns destes argumentos são autores franceses [6]Digressão: É uma geração de teóricos e militantes que eu conheço de nome e que são franceses. Dois deles virão ao Brasil no ano que vem e eu estou tentando publicar um livro deles naquela … Continue reading, sociólogos, que estão redefinindo, teorizando de uma outra maneira (que eu acho muito interessante) aquilo que se entende vulgarmente, na jornalística, por neoliberalismo – fora do marxismo tradicional e fora do que movimentos e esquerda em geral falam (uma espécie de receituário: privatizar, abertura comercial, superávit fiscal, Estado mínimo; tudo isso é uma monteira de asneira que não diz absolutamente nada sobre o que estão fazendo). Nem é o neoliberalismo uma espécie de versão tóxica do capitalismo velho de guerra. Eles estão dizendo: “é uma coisa nova, e é um sistema de governo do poder capitalista” (perdoem o jargão, mas é mais ou menos isso), “uma razão governamental, um tipo de governo de populações”. E governo é o seguinte: nós governamos através de instrumentos econômicos (entre outras coisas), o objeto desse governo é uma população e o objetivo desse governo é a segurança. O neoliberalismo é uma tecnologia – assim como foi o liberalismo clássico (mas o neoliberalismo não tem absolutamente nada a ver com isso), assim como foi governada a economia e a sociedade no pós-guerra, nos 30 anos de prosperidade do capitalismo, em que havia pleno emprego, industrialização das periferias, descolonização e coisa que o valha por aí. É uma construção política. O neoliberalismo não é uma política econômica, não é um desvio com relação à bem-aventurança do Estado regulador keynesiano, fordista, com proteção social. Portanto, quando dizem, “nós temos de reestabelecer aquele estado de coisas anterior”, isso é um nonsense – do ponto de vista econômico, político, social, não existe volta atrás. É uma coisa nova, que nós temos de encarar de frente na sua especificidade. Em segundo lugar, é um mito a ideia de que se trata de um Estado mínimo, o Estado nunca foi tão articulado, tão central e tão gerenciado como ele é hoje e a função dele (ao contrário do que acontecia no tempo do grande consenso keynesiano) é garantir que haja mercado e que esse mercado se expanda.

Eles dizem o seguinte: a forma hoje do capitalismo não é mais a troca de equivalentes, nem mais a sociedade de consumo, é um sistema de concorrência generalizado em que todos os atores, como se diz, – todas as unidades, todos os sujeitos, “tudo” (entre aspas) – funcionam como empresas. É um mercado geral em que essas empresas concorrem. Mas qual a novidade? Como generalização da forma mercadoria para todos os setores da vida, é verdade que o capitalismo sempre progrediu assim: avança sobre territórios inóspitos (desde a periferia, no século XVII), sobre terras inexploradas do ponto de vista do mercado, transforma em mercadoria todos os produtos da atividade humana e fecha o acesso a essas mercadorias, ele sempre funcionou assim. Sim, mas tem uma novidade. A novidade é que essa generalização da forma mercado, da forma empresa concorrencial, é uma construção política e essa construção política, portanto, tem um lastro de coerção e é feita contra alguma coisa (contra nós, obviamente). Bom, essa construção política faz com que essa forma concorrencial se estenda para além do mercado, além do funcionamento dos mercados. Dito de outro modo (o que eles estão dizendo por aí e é o que nós cabe como universidade) é o seguinte: o neoliberalismo constrói politicamente situações de mercado em âmbitos sociais em que não são produzidas mercadorias, nem serão produzidas mercadorias. Mas é um mercado, por exemplo, o de semente, mercado internacional cotado em Chicago, e isso não tem nada demais – é o ABC, o padre nosso do capitalismo. Agora, fazer com que funcionem como mercados esferas sociais, entidades, sistemas que não produzem mercadorias, é uma coisa completamente diferente.

Onde é que se entra para fazer essa construção? Não é à toa que essa nova peste – essa nova configuração, essa nova racionalidade política e econômica, que nós chamamos de neoliberalismo – começou nos países centrais onde havia uma forte regulação social, isto é, na Inglaterra e na Europa Continental, antes de chegar nos Estados Unidos (nos Estados Unidos a conversa é um pouquinho diferente e eu não vou entrar lá). Começa na Inglaterra, na França e na Alemanha, isto é, onde havia uma forte regulação social – portanto, onde havia um Estado administrativo e regulador muito poderoso, sobretudo regulador não só das empresas públicas estatais, mas também dos serviços públicos. Era uma regulação que esses neoliberais – que são em certo sentido “revolucionários”, trata-se de revigorar o capitalismo, é uma revanche do capitalismo que estava perdendo fôlego e força com esses trinta anos de acomodação do pós-guerra, porque havia uma espécie de jogo de soma zero – eles consideram as populações muitos passivas e dependentes de uma administração estritamente jurídico-burocrática, que é a racionalidade burocrática propriamente dita. Então é preciso dar uma chacoalhada nisso, isso quer dizer, botar um pouquinho de medo nas pessoas para que elas se sintam inseguras dentro desses sistemas de segurança de proteção social que estava muito confortável. É mais ou menos essa a ideia. Então eles entram por aí e a alegação ideológica é retirar as populações, ou as classes sociais, dessa acomodação, dessa letargia. Por isso que o nosso amigo Zago estava falando, “as pessoas se acomodam”. “As classes sociais, e sobretudo as classes trabalhadoras, estão muito bem acomodadas”. Não estavam: já estavam protestando desde 1968, estavam perturbando a circulação. Bom, então o que se faz? As grandes privatizações, que são formas contemporâneas de acumulação primitiva, são triviais – uma hora uma empresa é estatal, outra hora é privatizada, depois ela é reestatizada, depois ela é reprivatizada, isso para cá e para lá, de acordo com a conjuntura econômica –, o que não é trivial é botar todo mundo no mercado, quando nós sabemos que mercado é uma coisa específica de âmbitos sociais que produzem mercadorias. Mercado de automóvel é uma coisa; mercado de papers não existe – que é o nosso ponto. Então como é que você constrói isso? Essa construção política já é uma violência. É assim na universidade (que foi uma instituição), é assim em outras instituições similares como hospitais, como as escolas em geral, que começam a funcionar como se fossem empresas que têm um input e um output – não têm, mas precisam ter. Então se cria situações de quase mercado, a universidade é uma organização que atua num âmbito geral que é um quase mercado, não é um mercado – a universidade continua, como diziam nossos amigo em 79, a não produzir coisíssima nenhuma. Nós não produzimos nada.

Vamos começar a especificar: existe uma ficção que é a de produção (o fantasma dos anos 70, que era a crítica de esquerda) de mão-de-obra para o mercado, mão-de-obra barata, qualificada… É mito: o mercado não precisa de mão-de-obra da universidade. As empresas recolhem mão-de-obra onde existe e formam sua própria mão de obra (esse era o debate dos anos 70 e a gente precisa corrigir isso). A universidade não está sendo funcionalizada, ela serve para uma outra coisa. O mito de hoje é o da inovação, que não leva a inovação nenhuma porque é fraude. É um makebelieve, é um fingimento, é um teatro, é uma simulação. Isso eu estou falando não porque eu estudei, mas é lendo teses acadêmicas feitas por pessoas que estão pesquisando isso (tecnologia, tecnociência, inovação), o que são essas universidades que “inovam” – elas não inovam nada. A invenção, a patente, o licenciamento, isso é tudo um teatro montado pelas burocracias dessas grandes organizações chamadas universidades para as agências nacionais e internacionais (daí o ranqueamento é fundamental) para conseguir o quê? Grana. Grana para dizer, “aqui nós inovamos, então, pela lei de inovação, pelo ranqueamento, por isso e aquilo…” Então você faz adoidado n’importe quoi, é fácil patentear. E depois se queixam que as empresas não se interessam! As empresas, do ponto de vista da tecnologia contemporânea, elas compram o pacote no mercado internacional, não encomendam. A parceria universidade-empresa é conversa de campanha eleitoral para eleger burocracias partidárias, burocracias universitárias, burocracias propriamente ditas estatais. Isso é um mito. Um mito correspondente é um mito de esquerda segundo o qual as universidades existem para formular políticas sociais públicas e para contribuir para a resolução ou para o encaminhamento da questão social (aí tem uma coisa a ser especificada que mais adiante nós podemos discutir). Essa é a justificação de esquerda popular, e atualmente governamental, para a existência de campus aqui e campus acolá, que é para a contribuição – que nós devemos àqueles que pagam impostos e para a classe trabalhadora em geral – para o desenvolvimento social. Só que essas coisas precisam prestar contas, pois há investimento político, ideológico, e investimento propriamente dito nisso. Então, qual a maneira de prestar contas? É a avaliação. E o que é a avaliação? Atualmente, a avaliação é justamente a principal engrenagem. [7]Digressão: Existe uma literatura enorme a respeito disso, sobre teoria das organizações, das grandes corporações capitalistas contemporâneas, sobre o que significa o benchmarking – o regime … Continue reading A ideia de avaliação é um dispositivo de mobilização da vontade, da disposição dos trabalhadores nessas grandes empresas, nas empresas em geral, para que eles trabalhem, funcionem e vistam a camisa, como se diz no jargão. O mecanismo de avaliação que é mais ou menos compreensível, embora seja socialmente aniquilador, em um organização capitalista propriamente dita, hoje, cuja performance é medida pela concorrência (concorrência se faz pela inovação, sim, e por preços), quando essa avaliação chega nos âmbitos que não produzem mercadorias, que são serviços ou que é a universidade, ou que é o serviço postal. O correio na Inglaterra não funciona, e não é por outras razões, tem muita burocracia interna, e por que tem muita burocracia interna? Tem muita organização, como são as nossas OSs aqui concorrendo entre elas. Então, a ideia fundamental é essa: você não precisa privatizar, vender um ativo para a iniciativa privada (o que é que a iniciativa privada vai fazer com um correio?, nada, não acrescenta nada), mas o capitalismo se expande quando ele irradia um sistema de normas práticas de ação que contaminam o conjunto da sociedade – esteja dentro do mercado propriamente dito, ou não esteja dentro do mercado. Isto é, a violência contemporânea é que você vai funcionar como se estivesse dentro de um mercado quando você não é nem uma empresa, nem está concorrendo a nenhuma empresa similar a você mesmo. Isso é uma violência. E isso acontece na universidade. Como? Pela transposição desse pequeno dispositivo chamado avaliação, que é um dispositivo de poder de sanção e um dispositivo punitivo, cujo principal objetivo não é avaliar – avaliar no sentido de verificar se um investimento está dando retorno (se nós, como 9,6% de ICMS, estamos dando retorno: isso é um nonsense econômico, não tem como avaliar), avaliar é simplesmente governar a conduta das pessoas dentro dessa organização. Ora, a conduta dessas pessoas dentro de uma organização, que são regidas por um dispositivo chamado avaliação, é a de total mobilização psíquica, intelectual nesse trabalho e a total desmobilização nisso que nos interessa que é a política. Então você transpõe esse mecanismo de avaliação de uma empresa (que produz, por exemplo, moléculas para uma indústria farmacêutica) introduzindo numa universidade que não está produzindo nada. Então as pessoas são avaliadas como se fossem trabalhadoras produtivas quando elas não são, e como elas são avaliadas? Por um índice numérico, por quantidade. A crítica a ser feita não é de que é um absurdo a cifra cifrar em quantidade uma atividade que é pura qualidade – como é a atividade de pesquisar, dar aula, falar, escrever, conversar, fazer música, fazer teatro e assim por diante – o absurdo não é esse (todo mundo sabe que isso é um absurdo, até eles sabem que isso é um absurdo), o absurdo é fazer você se comportar como se estivesse prestando contas de sua atividade produtiva numa empresa que não é uma empresa. Daí a violência: as pessoas adoecem, enlouquecem, ficam inseguras, com medo, elas se autocontrolam, se autocontrolam pelo medo e vem aí o que nós sabemos, que é uma coisa trivial, epidêmica, que é a depressão, o suicídio, vidas arrebentadas e assim por diante. Porque você institui um sistema de mercado, um falso mercado onde não existe mercado. Então para que esse teatro seja completo se institui a avaliação– a avaliação numérica, isto é, com indexadores, com indicadores. Você precisa de informações quando se trata de governar pessoas. Afinal, o que significa do ponto de vista do crescimento econômico, da acumulação, a fração do PIB ou a merrequinha que nós mobilizamos como universidade? Nada, é insignificante. Trata-se simplesmente de conduzir condutas de pessoas que se comportam dessa maneira que nós ficamos estarrecidos de ver que são os nossos colegas.

No meu caso, eu que sou um pouco veterano, que tenho outro tipo de patologias (que não são as contemporâneas), comparo patologias. No meu tempo, a patologia era diferente. Como era instituição de modelo patriarcal e oligárquico – eu nunca prestei concurso, fui cooptado, se quiserem eu posso esclarecer como funcionava esse mecanismo – a patologia da minha geração não é a depressão, é a neurose. Também leva ao suicídio, mas por outros caminhos, é mais romântica, dá literatura, dá teatro (depressão também dá teatro; mas, em geral, as pessoas ficam inibidas) porque é um mecanismo bem edipiano, bem freudiano. É claro, avaliação sempre houve – avaliação tem a ver com juízo, com discernimento –, eu estou falando da sua degradação, da sua forma bastarda contemporânea. Como a avaliação era a reputação entre pares, era um caminho direto para a esterilidade, para o suicídio, para a neurose crônica, para os tiques todos que você pode imaginar. Era uma grande família, então você tinha sempre um grande pai, que era o catedrático com seus amigos. Você não tinha de prestar contas porque ninguém te cobrava, mas você sabia que a opinião contava, então, se alguém fizesse assim [gesto negativo com a cabeça], era como um gladiador: você era morto, ia para os leões. E o pavor disso tirava o sono, as pessoas adoeciam também.

3

O que é o sistema de avaliação contemporâneo, o sistema CAPES, do qual eu escapei porque me aposentei no ano em que o sistema foi implantado (é claro que eu não iria me adaptar, meu DNA é sistema Édipo: papai, mamãe, casamento, carreira, sucesso literário…)? É uma imitação do sistema de preços de mercado. Os preços são sempre relativos, para você ter informações do funcionamento daquele mercado, portanto, como dizem esses autores franceses, o sistema de preços é sempre autorreferido, ele não diz nada sobre a realidade, não diz nada sobre o valor intrínseco das coisas, ele diz que quantidade você deve produzir em determinada conjuntura e pronto, ponto acabou. Como não há possibilidade, como havia antigamente – era pequeno, oligárquico justamente, agora é de massas, você tem que controlar uma enorme população, esse que é o problema, como gerir isso? Gestão, gestão de recursos humanos –, não há possibilidade de avaliação qualitativa, você é obrigado a ter indicadores, saber onde é que eu coloco, aqui, ali, no meio, em cima, em baixo, sete vírgula dois, sete vírgula três, é tão arbitrário quanto qualquer outro sistema. Daí, como não é mensurável, como são mensuráveis as quantidades econômicas, é um ato de violência. É uma ficção. Você não está medindo nada. Essa avaliação, portanto, ela produz o que? Ela produz aquilo que o Pablo Ortellado diz no artigo “A fábrica de papers”,[8]Disponível em <http://stoa.usp.br/politica/weblog/99841.html>. ela produz justamente operários (“fábrica” entre aspas) dóceis. Porque eles estão com o pescoço nessa guilhotina permanentemente, sem que seja feita nenhuma violência externa, a violência é sempre interna, a pessoa está sempre se controlando, está sempre atualizando o seu Lattes, está sempre procurando se conformar a esses critérios que são inteiramente fictícios. Portanto, você está simplesmente colaborando, e colaborando de maneira fanática e atroz, para sua própria devastação pessoal, por isso que as pessoas estão mobilizadas até a extenuação nesse campo e, portanto, desmobilizadas nos outros. Não há força humana que faça alguém, aterrorizado nesse momento, a mudar o rumo e encarar a besta fera de frente. Ela está lá, simplesmente se desdobrando para… pontuar. Pontuar sabendo que essa pontuação (lá em cima todo mundo sabe) tende a fraude, que ela não significa nada, ela é apenas uma maneira de classificar, de ordenar, um conjunto de pessoas (participantes de uma instituição que não dá pra abolir, chamada Universidade). Mas na verdade estão gerindo, gerindo o que? Um cadastro. Todo mundo prestando informações, atualizando o seu Lattes, sabendo como elas serão cadastradas, e portanto sabendo como elas serão credenciadas, descredenciadas, e credenciadas tem a ver com crédito, portanto, qual é o seu crédito? Não passa por nenhum tipo de avaliação qualitativa porque ela é impossível, não dá, não há meios, digamos, instrumentais, de fazer avaliações qualitativas. É uma roubada a oposição de esquerda (“nova”, “ativista”, o que você quiser, “resistência” e assim por diante) reclamar da ideia de quantificação. Não é quantificação. Eles sabem que a quantificação não diz nada, eles não estão interessados em saber se a pesquisa A é melhor ou se tem mais valor que a pesquisa B, se tiver e quanto, e tem a pesquisa C no meio que eu tenho que colocar, porque se tem preço eu posso fazer isso; mas se é qualidade eu não posso fazer nada. Eles estão interessados apenas em fazer com que essa massa se comporte desse jeito. E não é uma massa, “massa” é uma expressão inadequada, são pequenas empresas concorrentes, que concorrem através desses indicadores.

Eu li outro dia um artigo muito bom, de uma jovem socióloga e pesquisadora chamada Geórgia Salles [?]. Num determinado momento, ela não desenvolveu, ela tem uma ideia que me parece muito boa, formidável. “Essa avaliação está começando” – ela não diz exatamente nesses termos – “está começando a se replicar a si mesma”. As agências que conferem o crédito, dão ou não dão crédito (como dizia o Schumpeter: no capitalismo o fundamental é o crédito; você precisa ser inovador e ter crédito, e pra ter crédito você precisa inovar, Schumpeter básico, se não tem crédito é a morte, no capitalismo é a morte). Essas agências avaliam se elas concedem ou não concedem o crédito, mas elas estão avaliando o quê? O que esses empreendedores avaliados e cadastrados estão produzindo? Estão produzindo indicadores para novas avaliações. É isso. Então um pesquisador, numa linha de pesquisa, num departamento X, numa pós graduação, ele é um produtor de indicadores. Está bem ou mal, produzindo mais ou menos, melhores ou bons indicadores para que aquela linha, aquele departamento, seja avaliada por uma agência (que é um banco de crédito) dar uma nota. Bem, não é creditícia, é de financiamento. Aí a Geórgia diz o seguinte: mas no fundo, o que é que se está produzindo? Quando se pega as ciências humanas, o que elas estão produzindo? Esses indicadores refletem alguma coisa, mesmo que seja tudo fatiado, feito salame, as pesquisas e assim por diante. Aí a fraude é obrigatória. Ela diz o seguinte: as assim chamadas pesquisas, sobretudo as pesquisas em ciências humanas, o que elas são? Elas são avaliações. E são avaliações do que? De programas sociais. O que faz um pesquisador que estuda a violência no Brasil (a não ser que ele estude a metafísica da violência)? Sociólogo, antropólogo, cientista político: ele vai encaminhando suas investigações, os indicadores que ele vai produzindo, para um centro de excelência em que se produz o melhor a respeito de violência social, violência urbana. Portanto ele vai, no limite, quando ele for um craque – não a pedra -, ele vai ser o que? Um bom avaliador do impacto (outra palavra do jargão) de políticas públicas de segurança, portanto ele está a um passo de ser policial. A sociologia é um ramo das ciências criminológicas (não crítica, tem criminologia crítica). Ele está avaliando o impacto de políticas de saúde, segurança pública, recursos hídricos e assim por diante. Passou a ser um avaliador de governos ou de empresas. Então você vê que a exigência de que tenha a avaliação do impacto social, sem o que você não abre um campus estadual nem federal.[9]Digressão: As particulares são um negócio à parte, não é que seja um negócio, uma coisa a parte, tem diretamente a ver com o mundo do trabalho. Eles estão lá, são trabalhadores que estão … Continue reading Inovação, portanto, é apenas uma maneira de você alimentar, retroalimentar, as burocracias de todos os níveis: das agências, dos estados, das administrações, das universidades; a ficção de que você está inovando, fazendo tecnologia para ser apropriada pelas indústrias, grandes empresas. A tecnologia não funciona mais assim. É incremental e vem em pacotes, você compra o pacote inteiro. (A única que funciona assim é a EMBRAPA, e a EMBRAPA não é uma universidade. Podemos falar de políticas da FAPESP que vão nessa direção). Impactos sociais: é isso, você vai produzir “cientistas sociais” (entre aspas) capazes de avaliar o impacto ambiental, social, de programas X, Y, Z, de governos ou de empresas, então o impacto social de uma universidade é a mesma coisa – e a sua responsabilidade social diante do contribuinte – é a mesma conversa da responsabilidade social, por exemplo, do banco Itaú, que tem n programas de responsabilidade social, ambiental, tudo que você possa imaginar. Eficientes, e que avaliam constantemente o impacto desses programas. Se eles não estão funcionando, muda-se. E quem é que está avaliando os programas? Gente que a gente forma, estão lá. O circulo se fecha. E isso explica em parte essa engrenagem do Capitalismo Acadêmico. Portanto, capitalismo acadêmico independe de privatização, de dizer que “o reitor quer sucatear, quer privatizar, vai passar pra iniciativa privada”, simplesmente isso não faz sentido. E se passar, vai do mesmo para o mesmo. Para a gente não interessa.

Interessa, por exemplo, a transferência dos hospitais [universitários] por razões orçamentárias. Aí não, aí é, digamos assim, uma ação criminosa, criminosa no sentido de irresponsabilidade administrativa. Passa para o Estado. E passando para o Estado, o que vai acontecer, o Estado entrega pra quem? Não vai privatizar, não vai vender. Entrega para as organizações sociais que administram a saúde, que são pequenas organizações (não vou dizer que tudo é máfia) que administram o sistema de saúde no estado de São Paulo. Tanto faz se é público ou privado, está inteiramente controlado, gerido, por pequenas organizações sociais de interesse da sociedade civil. E que funcionam como? Funcionam num sistema de Benchmarker, de avaliações internas dos seus próprios funcionários, que entre outros são também terceirizados. O problema não é o HU dentro da USP ou o HU fora da USP. O problema é que o acontece dentro de um hospital no Brasil e no mundo inteiro! Está acontecendo assim na França, na Inglaterra – a França não privatizou quase nada, ao contrário da Inglaterra que privatizou tudo – e funcionam mal do mesmo jeito através dessas organizações. O que é que se faz? Essas organizações, dentro da universidade, e que são os empreendedores “pesquisadores” (entre aspas) individuais, e dentro de hospitais, que é o exemplo que eu comecei e termino com ele, elas são obrigadas a concorrer entre elas, há um mercado de organizações, elas são empresas – mesmo que não sejam empresas no sentido estrito – que concorrem no mercado, de licitações de hospitais. Então começa licitação, vem o edital…vai no CNPq, tem o edital tal, você forma um grupo e entra. Pronto, você está no mercado. É um falso mercado, você vai se ferrar de qualquer jeito. Mas você entrou no mercado das licitações, onde estão também os Movimentos Sociais. Então nós começamos a ver que nós estamos diante de uma sociedade organizada, capitalista, num sistema de poder em que você está gerindo classes sociais todas confundidas (num certo momento). Tem movimentos sociais de sem teto aqui [de um lado], e tem organizações sociais dentro de uma universidade [do outro] como um cadastro. Uma população cadastrada que está sendo gerida através de vários mecanismos, o principal deles é a avaliação, que passa por outra coisa chamada edital. Cultura é isso. O Ministério da Cultura – ele perde pra uma outra organização maior – é apenas e simplesmente uma central de editais. Política pública é a política de editais. A esses editais você concorre pessoalmente, você se organiza, faz isso, faz aquilo, e pronto. Depois você é avaliado. A sua atividade social passa a ser produzir indicadores, pra dizer que você está conforme os termos do edital, para poder renovar o edital. Assim se reproduz a sociedade brasileira (risos). Maior que o Ministério da Cultura é, por exemplo, o sistema SESC em São Paulo, mais que a Secretaria de Cultura, mais que o Ministério da Cultura em São Paulo, mais que a Secretaria da Cultura da prefeitura, é o SESC. O SESC é o Ministério da Cultura de São Paulo (risos). Funciona nessa base, totalmente privado e ao mesmo tempo sendo público, você não sabe se ele é público ou se ele é privado, de onde é que vem o dinheiro. Mas você sabe que ele funciona. Ele funciona nessa base, abre o edital do SESC e pum! Não dá outra. O sistema se reproduz, se fortalece, se legitima, e por aí vai. Ponto. Acho que falei demais.

4

Professora Maria Helena: Queria abrir, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Tem questões muito pontuais que vocês trazem [Paulo e Téssio Redondo]. Eu só quero fazer um comentário, em cima do que você acabou de falar. Eu organizo dança e essa questão dos editais a gente vem conversando muito sobre isso, que na verdade o governo, essa política dos editais, vai proliferando um jeito de lidar com a criação que vai categorizando esses grupos e vai modificando cada vez mais a ideia de pesquisa que a gente tem. A ideia de pesquisa a principio é lidar com algo que você não conhece, por isso que esse tempo precisaria ser mais estendido. E a cultura dos editais, seja de teatro, de dança, vem de alguma forma modificando o panorama de como o teatro e a dança vão se organizando e como cognitivamente as pessoas começam a entender o que é produção de conhecimento em teatro e dança via esses editais. Eu só queria fazer esse comentário.

Alice: Qual o lugar ou o papel do ensino nessa construção neoliberal dos dias de hoje?

Paulo Arantes: Bom, eu não saberia te dizer. Não tenho informação de primeira mão. Tem coisas que eu li a respeito. Vou dar autores para você que eu tenho lido a respeito de ensino, não é muita coisa, mas o suficiente: recomendo que se leia uma socióloga chamada Regina Magalhães de Souza. O mestrado dela é sobre escola, ela foi professora no ensino secundário da rede estadual durante muitos anos, sendo também funcionária da prefeitura. Ela fez o mestrado dela em cima disso e o doutorado, um livro extraordinário chamado O discurso do protagonismo juvenil[10]Regina Magalhães de Souza, O discurso do protagonismo juvenil (Tese de Doutorado em Sociologia, FFLCH-USP, 2010). No que diz respeito ao ensino, ela faz constatações – estou contanto o que eu li, nunca passei pela rede estadual, converso com muita gente que trabalha, que atua, que é militante, que é professor, me conta coisas, conta casos –, ela procura mostrar como a escola é uma instituição, digamos, sem fazer jogo de palavras, que está dando certo porque ela é um fracasso continuado. E ela é pra ser um fracasso continuado, então ela é aperfeiçoada nesse tipo de fracasso. E em última instância – agora eu estou simplificando, ela não diz essa barbaridade – a escola, hoje, funciona perfeitamente bem, ela não é um fracasso (ela é um fracasso pra nós, no sentido convencional, nós que achamos ainda que ensinar é uma coisa substantiva que tem a ver com cultura e humanidade), ela ensina aos pobres infelizes – ela está falando do sistema público – ela ensina aos que passam por lá a “se virar” (entre aspas). “Se virar” significa (e é o que eles querem, é o que a meninada quer): como é que eu me viro, por exemplo, o que eu devo saber, como é que eu devo proceder, como é que eu me viro, por exemplo, numa entrevista para ser entregador de pizza? Para ser recrutado. Como é que eu me viro pra ser chapeiro do MacDonald’s? Como é que eu me viro num cargo qualquer, no setor de serviços? Como é que eu me viro pra trabalhar, usar a informática? Qualquer coisa assim. Então, na escola, o jargão é assim: “aprender a aprender”. “Aprender a aprender” é aprender a não se dar mal, a não sucumbir, não se afogar no mercado. Ponto. A escola é isso. E quando a moçada pergunta: “professor, pra que é que isso serve?”, ela não está querendo saber o que é que foi o Brasil colonial, “isso não serve pra nada”, e ela não está desqualificando. Pra que é que isso serve para aquilo que todos nós sabemos que estamos aqui, para o que? Estamos todos ferrados, nossa perspectiva são empregos podres, e nós queremos saber o tempo que nós estamos perdendo aqui, poderíamos estar fazendo outras coisas, o que vai nos contribuir pra gente se virar lá fora? E os professores são, de alguma maneira, um caminho pra isso. Você cria trabalhadores para essa desqualificação social. A escola é isso.

Do outro lado – que eu leio, não tenho nenhuma experiência, de pesquisa, depoimentos, enfim, coisas que eu converso, como eu disse – a escola passa a ser uma fonte básica, de um lado você normaliza essa situação de “viração”, sem perspectiva absolutamente nenhuma. É por isso que a molecada não pára quieta, ela sabe que aquilo ali é enganação, que é apenas uma antecâmara para se virar mais a diante. Do outro lado passa a ser uma espécie de fábrica de desconforto ou de infelicidade, ou, como se diz na nova sociologia da alienação do trabalho, do sofrimento social. E no caso do Ensino o sofrimento é muito maior do que alguém que está fazendo um trabalho, digamos, mais redundante num setor produtivo qualquer, porque o ensino em princípio não é, nunca foi, não é pra ser, isso que ele é atualmente. (É uma coisa substantiva, tem que ver com a humanidade, com as pessoas, enfim.) As pessoas estão lá ensinando não é porque não encontraram trabalho num banco e fazem um concurso para ser professor de matemática, de geografia; por um lado porque acham que ensinar matemática e geografia é uma coisa boa, para quem ensina, para quem vai aprender matemática e geografia, para o mundo em geral, para a vida, para a civilização, para a sociedade, portanto está lá porque gosta. Chamava-se antigamente de vocação: fazer o que gosta, trabalhar no que gosta. E é um trabalho lato sensu. Nesse sistema infernal, alguém que vai lá, quer isso, vai ser mal remunerado, vai ser arrebentado, vai ser humilhado socialmente – humilhado não só pelas hierarquias do sistema e da rede –, mas vai ser humilhado socialmente porque vai ser desconsiderado e desclassificado socialmente como professor secundário da rede estadual. [11]Digressão: Esse professor não sabe o que era ser professor a 60, 70 anos atrás, quando eu fui aluno na rede estadual pública em São Paulo, e as cadeiras eram providas por concursos, que naquela … Continue reading11Então você imagina o sofrimento de alguém que faz aquilo, quer ensinar, mas não consegue. Não pode, pelas condições ambientes, ecológicas, da localização da classe, até uma questão propriamente profissional. Então é uma espécie de guerra, entre classe e professor, entre duas infelicidades permanentes. Isso eu não li em nenhum lugar, mas eu vi: não é o filme brasileiro, Pro o dia nascer feliz,[12] Pro dia nascer feliz. Direção de João Jardim (DVD, 2006).embora esteja também lá isso. Mas também está num lugar em que não se imaginava que isso pudesse acontecer – tal, digamos, o bom azeitamento, o funcionamento do Estado social revelador – que era o francês. Eles inventaram isso – fizeram uma Revolução, muita cabeça precisou ser cortada para que isso acontecesse, isso não cai do céu, Estado social não cai do céu – inventaram a escola. É neste filme, Entre os muros da escola. [13]Entre les murs. Direção de Laurent Cantet. (DVD, 2008). É um filme fantástico, porque percebeu um lugar que é o paraíso disso, onde foi inventado o ensino público, onde o preceptor, o professor do ensino primário era valorizado na terceira república francesa, em qualquer cidade da província, ele entra na pequena cidadezinha, ele era a principal autoridade moral e intelectual, junto com o prefeito, o bispo, o padre, o médico, o chefe de polícia, era o centro. E deu naquilo que aparece no filme. Perto das nossas condições parece Princeton (risos). Mas não é. Você vê que as pessoas, ele, o professor, os alunos, estão ali para se tornarem a vida do outro a mais chata, impossível. À revelia deles, é claro. Eu vi o filme duas vezes, mas já faz anos, mesmo assim há uma cena que você não esquece: aquela confissão final, “o que você aprendeu esse ano?” –antes das férias, você já sente o verão, verão europeu é uma coisa muito séria, o verão chegando, um ar de felicidade chegando à escola –, ele diz “nada”.

Agora você multiplica por n, exponencialmente isso, põe esse nada lá no fundo, com bastante violência e sofrimento: é o Brasil isso. Falar em ensino, no Brasil? É só ver a greve dos professores por aí. E eu imagino, depois de Junho – espero – que elas se tornem cada vez mais fortes. Junho foi o ano passado, não esse ano. E a USP é essa pasmaceira. Confirmando: Junho não chegou à USP, isso é que é o mais espantoso. Chegou onde tinha que chegar, no de sempre. O pessoal que foi lá, engaiolado, boa parte saiu daqui. Ficamos no círculo vicioso. De fato não chegou, não chegou porque fomos – repetindo pela enésima vez – criou-se uma organização cujo principal produto é a docilização social. Docilização social recompensada regiamente, dependendo da unidade, ou mal noutras, e nessas outras que é mal recompensada você não tem alternativa: sofram. Sofram, leiam e escrevem nas horas vagas aquilo que você acha interessante escrever. O edital é uma coisa das agencias de fomento. Eu venho aqui, faço todo esse discurso de esquerdista e continuo orientando. Embora aposentado, só não dou aula, faço tudo. Vem os meus orientandos pedir bolsa pra agência, ou para o seu próprio departamento, filtrados pelo departamento, CAPES, CNPq, FAPESP, fazem o projeto.[…] É verdade. Eu ponho, a gente põe o combustível na máquina Então a gente já está editalizado, já está dentro da planilha. O problema é como é que sai disso. É difícil.

Pergunta: Sobre essa questão dos editais, eu comecei a participar de edital nos anos 80. Eram tempos de terra arrasada, não existia para o teatro nada, não tinha nada. O teatro era o teatro amador, teatro de pesquisa, atores às vezes muito bons, mas amador do ponto de vista da estrutura. Quando entrou o governo Fernando Henrique, ele jogou a decisão política cultural no pior lugar da Lei Rouanet, que é um gerente de marketing de uma empresa de energia para gerir o dinheiro público destinado à cultura. […] Digamos que nos anos 90 fazíamos pesquisa de vez em quando. […] A lei de fomento, que é o edital hoje, […] na minha memória é uma coisa que a gente tinha conquistado, já que não existia nada. Não era uma decisão de balcão, nem do gerente de marketing da Petrobras. Existia um lugar onde a gente podia propor um projeto com mais tempo e tal. Dez anos depois virou uma espécie de máquina de moer, a gente faz projeto atrás de projeto, de fato nos moem, a gente nunca pode parar. A gente se viu num moedor de carne quase tão grande quanto o teatro comercial. A gente pesquisa, lógico, mas a que preço? Minha pergunta seria: batalhar pelo que? Já que o edital, a gente percebeu, 10 anos depois, que ele também está nos moendo; porque com a Lei Rouanet, não há dinheiro para teatro de pesquisa e a gente precisa dele para se manter. Não há dinheiro para se manter, mesmo que se faça um teatro de pesquisa, mesmo que se viaje o mundo, mesmo que tenha público, e assim por diante, não existe dinheiro. A nossa única saída têm sido os editais, a lei de fomento. Por fim, reitero minha pergunta: sabendo dessa situação, batalhar pelo que? Que forma outra seria possível?

Paulo Arantes: Se eu tivesse uma resposta eu seria milionário e os teatros de grupo fariam para mim uma estátua na praça Roosevelt, fazendo banana para eles. Se eu fosse contar as reuniões de que eu participei em que foi discutido lei de fomento, fazer o que agora que nós sabemos disso, que são nossas conquistas, nos últimos 8 anos, teria 10 mil horas de debate. Não tem o que [fazer]. Não há resposta possível. A gente vira involuntariamente filósofo hegeliano amador, filosofo hegeliano é o seguinte: a gente analisa um processo até ele chegar ao seu término, e quando ele chega ao seu término a gente olha pra trás e diz “foi assim, pronto” (risos). Todo mundo acha que o Hegel é um negócio… “dialética”, “revolução”… Não tem política hegeliana, política hegeliana é o Estado, política no nosso sentido de esquerda não existe no Hegel porque você sempre olha para trás, descreve processos que já se consumaram, e no caso da lei de fomento – já faz uns 2 anos que eu não discuto, felizmente, leis de fomento – a gente olha pra trás, vê o vôo da coruja, diz “olha, foi assim, terminou, mas valeu a pena”, ponto. Ganhamos. Quanta coisa boa não foi feita? Mas não dá pra continuar, nós batemos no teto, não sabemos o que fazer, é isso. Constatamos, não é que se soubéssemos de antemão que seria assim não faríamos nada, fizemos a coisa certa na hora certa, claro. Participei dos atos contra a barbárie, falei, disse tudo que pensava: “vamos lá pessoal”, ganhamos, fizemos, e tal. E deu? Deu, deu 10 anos de vida para n grupos de teatro importantes que estão na história do teatro brasileiro já. Mas e aí? Não vivemos de memória.

Aonde é que nós esbarramos? Nós entramos numa outra engrenagem que tem um outro dispositivo de governo, irmão gêmeo da avaliação, que se chama “participação”. Não tem como ser contra. Agora que as coisas se encerraram, que o ciclo participativo terminou, então é fácil dizer: não é mais esse o caminho, ele se esgotou, nós olhamos para trás e dizemos “funcionou”. E a participação foi essa. Nós criamos nossa própria lei, saímos da caça selvagem ao edital, cada um por si, legalizamos isso, fizemos um edital só para todo mundo, mais ainda: constituímos a comissão que avalia de maneira par-ti-ci-pa-ti-va. Ou seja, somos os pares – tem um ou outro legado das instâncias de fomento – que avaliam seus pares, portanto, não há melhor. Fazemos com que as pessoas implicadas por aquela disfunção social participem da gestão da sua própria disfunção. Nem porque existam leis de fomento nós passamos a ser alguma coisa necessária para os assuntos culturais da república, de jeito nenhum, continuamos a ser marginais, obviamente, mas conseguimos ser marginais que organizam participativamente da sua própria marginalidade e tem lá sua merrequinha sobrando dos editais, que afunilou e… encerrou. Não dá mais para o gasto politicamente, tirou também o fôlego do movimento. Havia um objetivo, todo mundo junto. Chegou lá e se esgotou. Aí você inventa uma outra alternativa, que é puramente ideológica: você chega a um impasse e diz “nós somos todos trabalhadores da cultura”, os grupos teatrais são movimentos sociais. Vão rodar e vão chegar no mesmo lugar. Onde estão os movimentos sociais no Brasil? Os movimentos sociais no Brasil entraram também pela porta aberta, pelo alçapão, pela armadilha, da participação. Eles participam da sua própria condição subalterna de gente ou população cadastrada.

Vou dar um exemplo patente que está nas ruas, no qual eu estou acompanhando: o movimento de moradia. O último dos moicanos é o MTST, está lá fora, e estava fora do grande bojo dos movimentos de moradia que estão sob o guarda-chuva dos programas governamentais. Eles não tinham vez, eles eram muito radicais, não se subordinavam, não estavam na engrenagem pública e assim por diante, não estavam dentro do hall oficial – o que é o caso da maioria dos movimentos de moradia, e não tem outra, eles dependem do financiamento público, não tem como. Bom, aí eles encontraram uma brecha, a brecha foi Junho, mobilizaram-se, é muita gente, é fácil reprimir 50 pessoas, mas 10 mil é muito difícil. E arrancaram algumas coisas. E o que eles arrancaram? Arrancaram a própria sepultura, sinto muito. E eu digo isso pra eles, estou do lado deles. E é o seguinte, diz a mídia que eles estão furando a fila das famílias cadastradas para chegar a casa própria nos vários programas municipais, estaduais, ou federais, é falso isso. Eles entraram por uma outra porta, que eles bateram a força e conseguiram, que é o Minha Casa Minha Vida, o último patamar do Minha Casa Minha Vida que é o Minha Casa Minha Vida “Entidades”, que é a merreca da merreca do Minha Casa Minha Vida, reservaram uma faixa para os movimentos de moradia. Eles vão ter que concorrer com os movimentos de moradia oficias – “oficiais” entre aspas, no sentido que estão alinhados com o governo e se mobilizam de dois em dois anos por causa das eleições -, eles vão entrar já como ovelha negra nisso aí. Entram como ovelha negra e o que é que faz nesse setor “Entidades” do Minha Casa Minha Vida (com gestão participativa, autônoma e assim por diante)? Eles vão procurar primeiro o terreno – isso é a coisa mais fácil, o terreno se consegue, porque eles tem um mapa dos imóveis ociosos, dos terrenos vagos e inadimplentes que não estão devendo IPTU. Eles vão lá, ocupam e fazem isso muito bem. Essa é a estratégia que funciona, dinâmica, de impacto. Conquistado isso, o ministério já quer caçar, diz que é inconstitucional, mas faz parte da luta. Mas digamos que cheguem na próxima etapa. Na próxima etapa é que começa a agonia, a agonia dos movimentos sociais reais, o que foi o movimento de grupo de há 15 anos atrás. A agonia é o seguinte: agora vocês vão ter que gerir a si mesmos, o que vocês vão ter que fazer? Conseguido o terreno – ocupou, não vão mais desalojar porque a remoção, agora na vitrine, pega mal -, vocês vão ter que conseguir um escritório de arquitetura, engenheiros, pareceres técnicos, laudo disso, laudo daquilo, vocês vão distribuir os lotes (vocês vão, portanto, lotear os terrenos), abreviando: vocês vão se transformar numa imobiliária. Uma imobiliária de pobres e para pobres, mas uma imobiliária. Portanto, o movimento mais aguerrido de moradia em São Paulo, lutador, combativo, vai se transformar, é obrigado a se transformar numa imobiliária para conseguir fazer a moradia para as não sei quantas mil famílias que estão envolvidas nisso. Então, a engrenagem é essa. Você amplifica, você tem uma ideia de por que o Brasil se transformou numa imensa fábrica de consenso em torno dessas coisas. Portanto você faz um botão, faz uma planilha, faz um movimento de entidade, e as pessoas participam e gerem. O que aconteceu com os movimentos sociais no Brasil? A USP portanto é um caso, apenas um caso disso. Um caso patológico, grandioso, com 6 mil empreendedores – nem todos são empreendedores, tem a raia olímpica, a ECA, a FFLCH, esses não conseguem nada – eles passam… perdi o fio da meada.

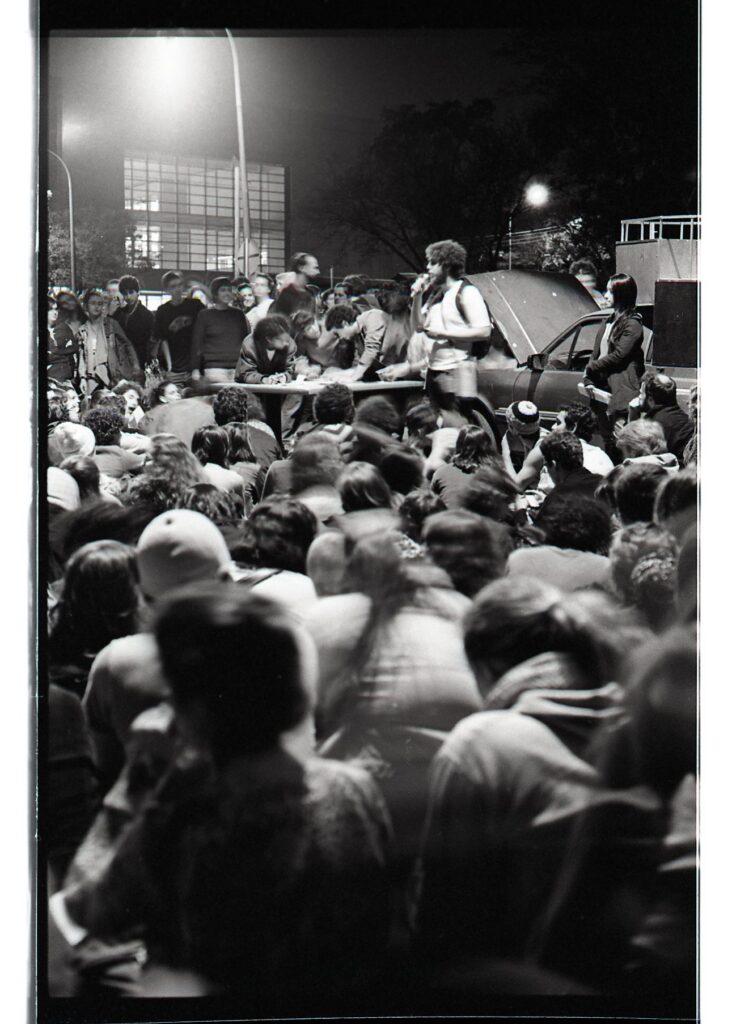

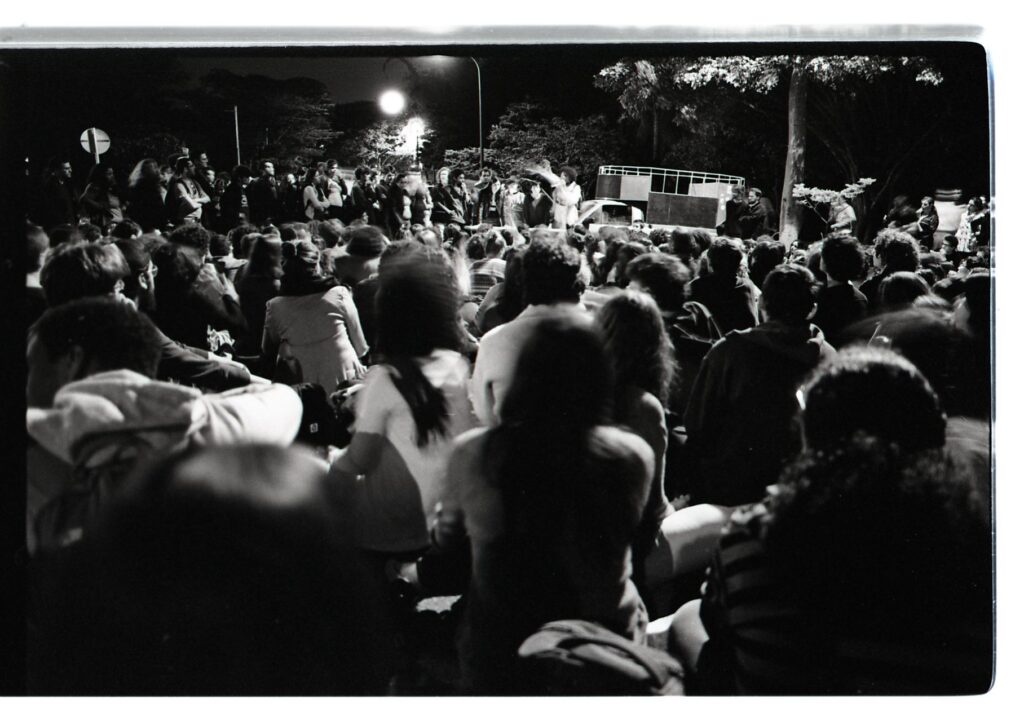

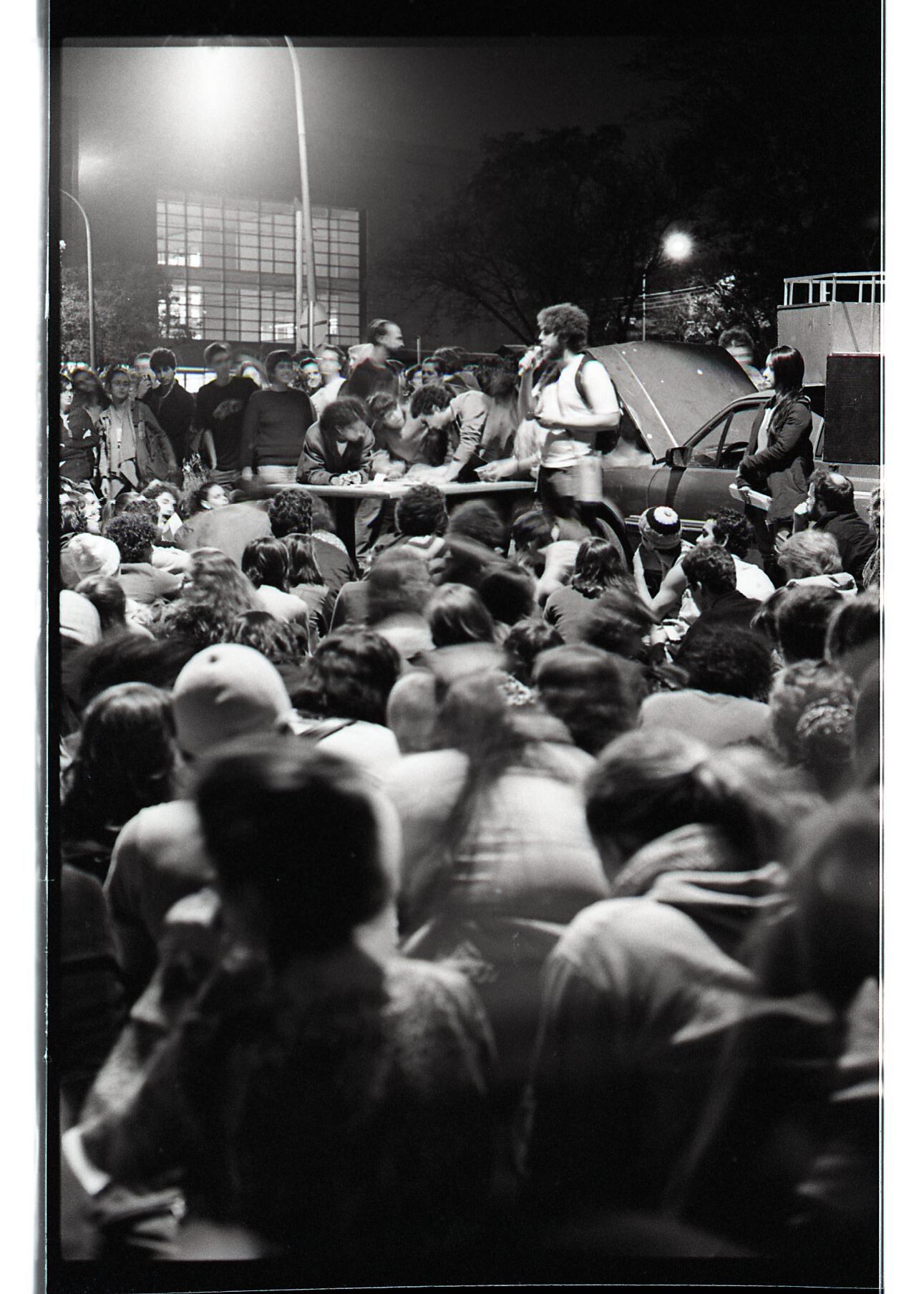

Fotos Mateus Catilha

Paulo Arantes

é filósofo e professor aposentado do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP)

Lucas Melo Souza

dedicou-se à reflexão no âmbito da teoria crítica e da crítica cultural. Pesquisou ao longo de nove anos a obra de Walter Benjamin, a respeito de quem publicou artigos e redigiu sua dissertação de mestrado, diplomada postumamente pela FFLCH-USP, sobre o conceito de montagem enquanto método

Mateus Castilha

é pesquisador em filosofia e fotógrafo. Trabalha atualmente na programação artística do Sesc-SP. Defendeu mestrado intitulado “Foucault e a deuxième gauche” pela FFLCH-USP.

| ↑1 | “A frase é de Schiller”, lembrou Paulo Arantes, que dela se serviu para abrir a conferência realizada no Teatro Laboratório da ECA-USP em 15 de agosto de 2014, a convite do Departamento de Artes Cênicas. O debate, que contou com a participação do prof. Tercio Loureiro Redondo, era parte de uma programação de discussões sobre o atual estado da Universidade de São Paulo organizada pelo movimento de greve dos docentes dessa universidade. A fala de Paulo Arantes, e que consiste o presente texto, foi transcrita por Lucas Souza e Mateus Castilha, que acrescentaram também as notas. |

|---|---|

| ↑2 | Sheila Slaughter e Larry L. Leslie, Academic Capitalism (Johns Hopkins UP, 1997). |

| ↑3 | Maria Caramez Carlotto, A burocratização da universidade e seus efeitos sobre a dinâmica de incorporação de demandas sociais e sobre as atividades de ensino e pesquisa. (Tese de doutorado em Sociologia, FFLCH-USP, 2010). |

| ↑4 | Franklin Leopoldo e Silva, “A experiência universitária entre dois liberalismos” (Revista Tempo Social, USP, n.11, 1999). |

| ↑5 | Digressão: Tinha debate na televisão, debate no rádio, quem defendia o Maluf era o Celso Pastor (não sei está aí do lado ainda). E sabe quem era o nosso porta voz? Quem discutia planilhas com o Pastor e o Orlando? Era um economista também recém-chegado do exílio, com o fim do AI-5 podia voltar, virou deputado e alguns anos depois secretário de planejamento do governo Montoro que foi eleito: economista José Serra. Algumas coisas curiosas: a história do Brasil, quando você vê com 50 anos de distância as coisas, as peças são as mesmas, nas várias posições. Então, bem e mal nunca são muito definidos. Existe uma zona cinzenta em que todos transitamos. |

| ↑6 | Digressão: É uma geração de teóricos e militantes que eu conheço de nome e que são franceses. Dois deles virão ao Brasil no ano que vem e eu estou tentando publicar um livro deles naquela coleção, “Estado de Sítio” [Pierre Dardot e Christian Laval, La nouvelle raison du monde (Paris, La Découverte, 2010)]. |

| ↑7 | Digressão: Existe uma literatura enorme a respeito disso, sobre teoria das organizações, das grandes corporações capitalistas contemporâneas, sobre o que significa o benchmarking – o regime de metas, por assim dizer, ou de referências, pois não são metas fixas, mas metas flutuantes de desempenho de qualquer trabalhador, funcionário, assalariado nas grandes corporações multinacionais, e nem tão multinacionais, ou qualquer boteco de esquina tem isso. |

| ↑8 | Disponível em <http://stoa.usp.br/politica/weblog/99841.html>. |

| ↑9 | Digressão: As particulares são um negócio à parte, não é que seja um negócio, uma coisa a parte, tem diretamente a ver com o mundo do trabalho. Eles estão lá, são trabalhadores que estão nas particulares. |

| ↑10 | Regina Magalhães de Souza, O discurso do protagonismo juvenil (Tese de Doutorado em Sociologia, FFLCH-USP, 2010). |

| ↑11 | Digressão: Esse professor não sabe o que era ser professor a 60, 70 anos atrás, quando eu fui aluno na rede estadual pública em São Paulo, e as cadeiras eram providas por concursos, que naquela época já eram preenchidas por professores formados na FFLCH, portanto havia uma coisa fundamental que é chamada o reconhecimento social. Ser professor de português numa escola pública em São Paulo era uma coisa importante. A pessoa era reconhecida socialmente. Hoje é lixo. É entulho. É refugo. |

| ↑12 | Pro dia nascer feliz. Direção de João Jardim (DVD, 2006). |

| ↑13 | Entre les murs. Direção de Laurent Cantet. (DVD, 2008). |