Ensaio presente no livreto sobre a exposição de fotografia “Luz do Fim”, sobre a obra de Ricardo Menezes, exposta entre Maio e Junho de 2025 na Livraria Trama, Porto-PT.

“O observador sente a necessidade irresistível de procurar nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade chamuscou a imagem, de procurar lugar imperceptível em que o futuro se aninha ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos, e com tanta eloquência que podemos descobri-lo, olhando para trás” — Pequena história da fotografia

Walter Benjamin

“Na Fotografia, a imobilização do Tempo só ocorre de um modo excessivo, monstruoso: o Tempo é obstruído. […] a própria essência de uma interrupção”. — A câmara clara

Roland Barthes

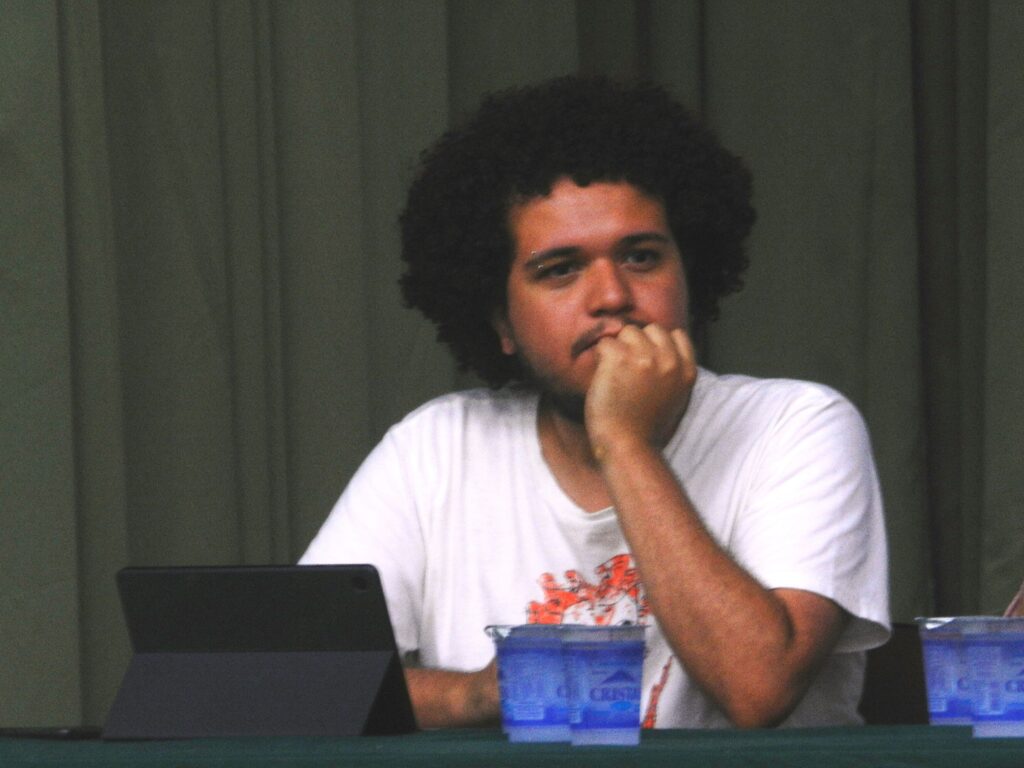

Diante das imagens, antes de nos perguntarmos sobre as técnicas e procedimentos e antes de evocarmos o discurso sobre como somos afetados por elas, convém realizar um esforço de verbalizar o que temos à nossa frente, ainda que por um brevíssimo momento. No campo da sensibilidade essas coisas ocorrem em simultâneo, mas no campo do discurso podemos imaginar separá-las em tempos distintos. Nesse sentido, interessa-nos a posição das imagens – não exatamente a posição do fotógrafo, Ricardo Menezes, traduzida em intenção, mas o que suas imagens sugerem por si mesmas antes de conjecturarmos as posições do operator e do spectator (tanto quanto for possível, uma vez que as impressões confundem-se). Sugerimos o exercício de escutar o que os espectros (spectrum) capturados pela câmera podem fazer emergir, como Hamlet que ouve o espectro que o visitou antes de acatar a definição nomeadora fornecida pelos soldados de que tratava-se do fantasma de seu pai.

Podemos dizer que a série de Menezes propõe ao menos três motivos que identificamos sem um vocabulário rigoroso dos especialistas: 1) cenas externas; 2) cenas internas e 3) silhuetas em cenas externas. Seja uma imagem de um espaço interno ou externo, o ambiente é quem toma a maior parte da totalidade. A presença humana (seja pelas silhuetas das pessoas ou pelos vestígios humanos: prédios, fachadas, arcos, escadas, colunas, janelas, bancos, lixos e automóveis), ela não chega a ser o tema de alguma foto (as poucas nas quais podemos distinguir rostos, não é como se essas pessoas posassem para a câmera, isto é, não são fotos que tematizam retratos ou gestos específicos), mas comportam-se como objetos en passant, isto é, como se fossem acidentes nas fotos, que poderiam estar ali ou não, naquela posição ou não.

Não digo que os humanos sejam desinteressantes nessas imagens, mas que eles não possuem centralidade ou destaque temático (próprio de um caráter humanista ao qual estamos habituados com os retratos desde os renascentistas) (fig. 1). Talvez os primeiros fotógrafos vissem com mais frequência esses seres animados pelas sombras que invadem o cenário de pura luz do que nós, que já estamos descostumados com esses habitantes crepusculares, que comportam-se como objetos que auxiliam na composição das cenas. Sua forma sugestiva interessa mais do que o conteúdo de sua personalidade. São indiferentes entre si na medida em que são silhuetas que sugerem pesos interessantes para certa harmonia no momento de enquadrar a cena – e aqui o vocabulário específico começa, aos poucos, a nos contaminar.

As fotos de Menezes não são “unárias” no sentido atribuído por Roland Barthes –, quer dizer, não são a reiteração da realidade que busca coincidir com certos discursos que normatizam a composição de cenas em busca da ilusão ingênua de unidade harmônica que agrade o olhar. Interessa-nos prestar atenção aos detalhes de cada uma, pois são eles que tornam cada foto memorável – especialmente se nos voltamos para sua simplicidade conquistada através dos gestos simples (isto é, não ensaiados para a câmera) e dos efeitos alcançados: sem cores – apenas jogos de luz e escalas de cinza –, sem tratamento posterior ao “clique” – apenas a luz natural –, sem recortes ou enquadramentos calculados – apenas a naturalidade de quem carrega uma câmera em seu cotidiano e, em sua natural instabilidade, distorção e contorção orgânica que disponibiliza e organiza seu próprio corpo para um momento de produção de uma imagem.

Se quando atravessamos vielas e parques – ou mesmo quando saímos da cidade – somos atravessados por um choque em nossa sensibilidade, convém nos perguntarmos aqui sobre o que se passa com nossa visão (e que não emerge de imediato) quando nos confrontamos com essas fotos. Não parece haver escândalos, no sentido de elementos contraditórios que não poderiam conviver, como um contraste entre preto e branco no qual o cinza está apartado, por exemplo. Entretanto, apesar dos contrastes existentes e bem marcados na maioria das cenas, elas não exaltam nossa percepção, antes sugerem uma certa calmaria. Mesmo diante de silhuetas escuras que correm no que parece ser uma praça – elas estando sobre um piso tão branco que algumas parecem sustentadas pelas próprias sombras para não caírem no vazio (fig.2); diante de pássaros que se agitam em busca de migalhas, próximos a um senhor sentado sobre um mureta (fig.3) ou diante de crianças que correm na areia (fig.4), tudo parece ser repouso.

Mansidão. Segundo o dicionário, “a ausência de agitação, de pressa, de inquietação, de ferocidade; serenidade, tranquilidade, brandura”. Como as silhuetas que encontram-se no início da faixa do mar (fig. 5), a água assemelha-se mais a um cobertor que tenta homogeneizar no mesmo horizonte céu, barcos e pessoas, do que uma cólera de uma maré que choca e quebra frente a tudo que está em seu caminho. Essa morosidade persiste em cada uma das imagens, como se tudo estivesse no limite entre a calmaria e a angústia de uma espera.

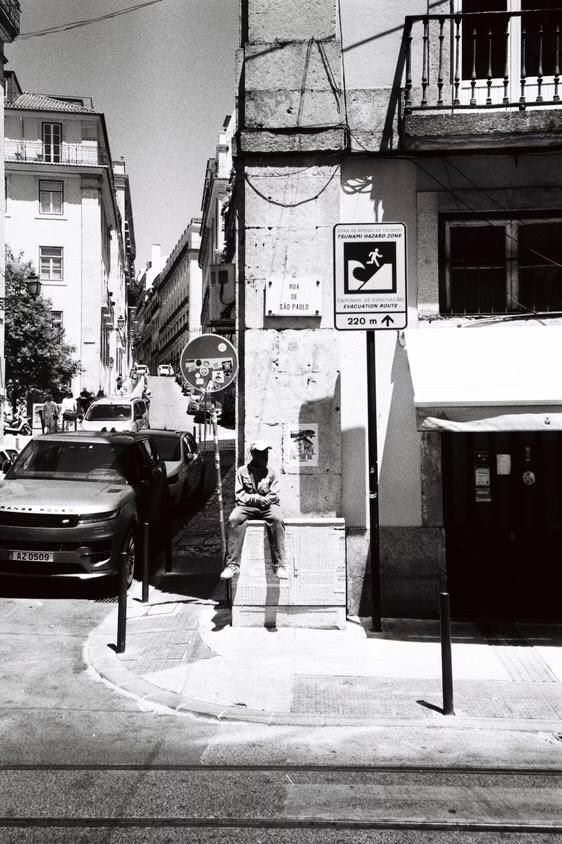

Um sujeito encontra-se recostado em uma balaustrada, próximo de uma coluna (fig. 6). Um grande feixe de luz o cobre apesar de sua negrura, bem como a coluna. Atrás da balaustrada, um grande vazio preto. Na mesma praça de piso branquíssimo, a silhueta de uma criança sentada no chão encara algo presente no extracampo que não vemos, enquanto pessoas no segundo plano caminham nesse vazio de brancura (fig. 7). Em outra foto vemos, de baixo para cima, as costas de uma pessoa com boina que se apoia em uma mureta – sobre ela, em contraste, um grande céu (fig. 8). Mesma figura, mas outra imagem, na qual estamos na mesma altura que o indivíduo, mas ainda o vemos de costas, apoiando-se na mureta e diante dele, a cidade e o céu com nuvens (fig. 9). Outra foto, uma figura sentada sob uma fachada próximo a placas, sendo uma delas uma indicação para uma rota de evacuação em casos de tsunami – não vemos seu rosto, coberto pelas sombras do boné, que nos indicam olhar para fora da cena; seus braços estão cruzados (fig. 10). Em outra fachada, um homem está sentado na soleira de uma loja que tem um adesivo no vidro que parece indicar que ela funciona durante 24h – o homem parece cansado e parece ter algumas vestes dobradas ao seu lado (fig. 11). Mais uma foto, um homem dorme em um banco da praça: sua cabeça está apoiada em livros e próximo ao pé do banco há uma garrafa (fig. 12).

A descrição de sobrevoo dessas fotos (o objetivo não é esgotá-las, mas sugerir algum discurso sobre elas, que pode e deve ser contestado e contrastado com as fotos não mencionadas aqui) serve para tentar evidenciar algum laço entre elas: momentos distintos em locais distintos de alguma maneira conectam-se através daquilo que Benjamin chamou de inconsciente ótico, quer dizer, uma presença latente que, aqui, se revela nesses feixes de luz, ainda que presos no contraste entre o claro e o escuro. Esse claro enigma (como o de Carlos Drummond) poderia ser a latência de uma espera na mansidão – a calmaria que não é tão harmônica quanto poderia parecer de início. Ernst Bloch diz que a espera entedia, embebeda e, contra a espera, temos a esperança, com a qual podemos não apenas nos embebedar, mas também cozinhar. A espera é como o cultivo de uma semente que pode manter seu potencial germinativo por séculos, se bem preservada.

Dissemos que as imagens têm posições. Elas tomam posições. Se é como sugerimos – que a espera apresenta como um tema geral da série – devemos nos perguntar: Pelo que se espera? Pelo que esperamos? Pelo que não se espera mais? A espera serve como alimento mas, se perder o lastro, pode acabar em delírio. Se a fotografia ainda tem algum potencial crítico através de enigmas e procedimentos de revelação, então podemos pensar nesses habitantes das sombras que vemos nas fotos de Menezes como mensageiros que nos comunicam algo sobre nosso presente, apenas na medida em que nós os olhamos, sem sabermos bem de onde são ou de quando foram. Há, certamente, uma distância que nos separa desse mundo (não olhamos diretamente para este mundo existente, mas para o mundo visto pelo fotógrafo e, agora, vemos apenas a imagem que nos foi oferecida por ele) e, por maior ou menor que seja essa separação, estamos falando de imagens e enquanto imagens, sugerem o exercício do pensamento, uma vez que, a partir do que vemos dessa outra realidade apresentada somos estimulados a pensarmos sobre essa nossa realidade que vivemos.

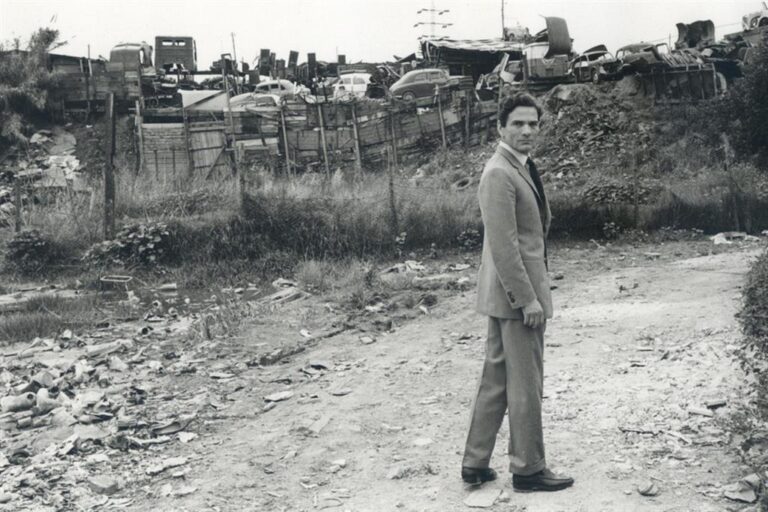

Ainda que não haja nada para esperar, é preciso situar esse Nada no Tempo – talvez a foto diante das lixeiras e dos lixos espalhados com uma pessoa ao fundo que se afasta (fig. 13) tenha algo a ver com o amontoado de escombros, resíduos e objetos descartado que deixamos para trás, irrefletidos em nosso caduco tempo linear e acumulativo. Será possível perceber, elaborar e transmitir a experiência de uma “zona de espera” naturalizada?

Como ficamos? Entre a extrema visibilidade e o invisível obscuro – ou, quem sabe, entre o extremo obscuro e a visibilidade do invisível; o extremo invisível e a visibilidade do obscuro –, somos convidados a nos perdermos nessa “cidade vazia” de Ricardo Menezes –; uma cidade quase sem ninguém, que ora damos atenção à cidade e ora aos seus habitantes. Os espaços parecem plenos para as “imagens humanas anônimas” que por eles caminham, tal como nas cidades pintadas por Giorgio de Chirico e descritas em seu livro “Hebdômeros”. Sem a necessidade de legendas que supostamente explicam algo, diante das fotos de Menezes nos sentimos como o protagonista do curta “Enigma de um dia” (1996, título tomado do quadro de Chirico, leitmotiv do filme dirigido por Joel Pizzini – ver fig. 14), que, sem falas, caminha pela megalópole chamada São Paulo: vazia, mas não menos significativa. Acompanhamos um “sabe-se-lá-o-quê” recorrente nas lentes de Menezes que sugerem esse mesmo caminhar pensativo do curta-metragem. Menos a busca por algum resultado premeditado ou alguma posição pressuposta, espero que o caminho através dessa vaga aberta pela série de fotos seja aproveitado em sua reflexividade e deixe seus vestígios em cada olho que as olhe.

São Paulo, Março 2025.

Leonardo Silvério

Tradutor, artista, ensaísta e mestrando em Filosofia na Universidade de São Paulo (USP) na área de Estética e Filosofia da Arte. Membro da revista Zero À Esquerda e do Coletivo Negro Dialética Calibã (USP).