“Queima / Deixa arder / Virar cinza / Fumaça /

A praça derreteu / A noite não findou / O temporal mal começou /

[…] Os moribundos dançam / As moscas já nos cobrem /

Ninguém pode parar / Nem fé, amor ou sorte /

Vamos explodir”

(Kiko Dinucci, “Rastilho”)

“Perguntado / Sobre o que aconteceu /

O velho respondeu / O velho ali, sou eu que falo /

Aquela é minha voz, que fala sobre nós /

A voz ali é nós dois deitados / No meio do incêndio /

Queimando em silêncio /

O fogo ali é o meu presente / Do nosso casamento /

Que já morreu por dentro / Bem antes de você ter me…”

(Romulo Fróes / Thiago França, “Presente de casamento”)

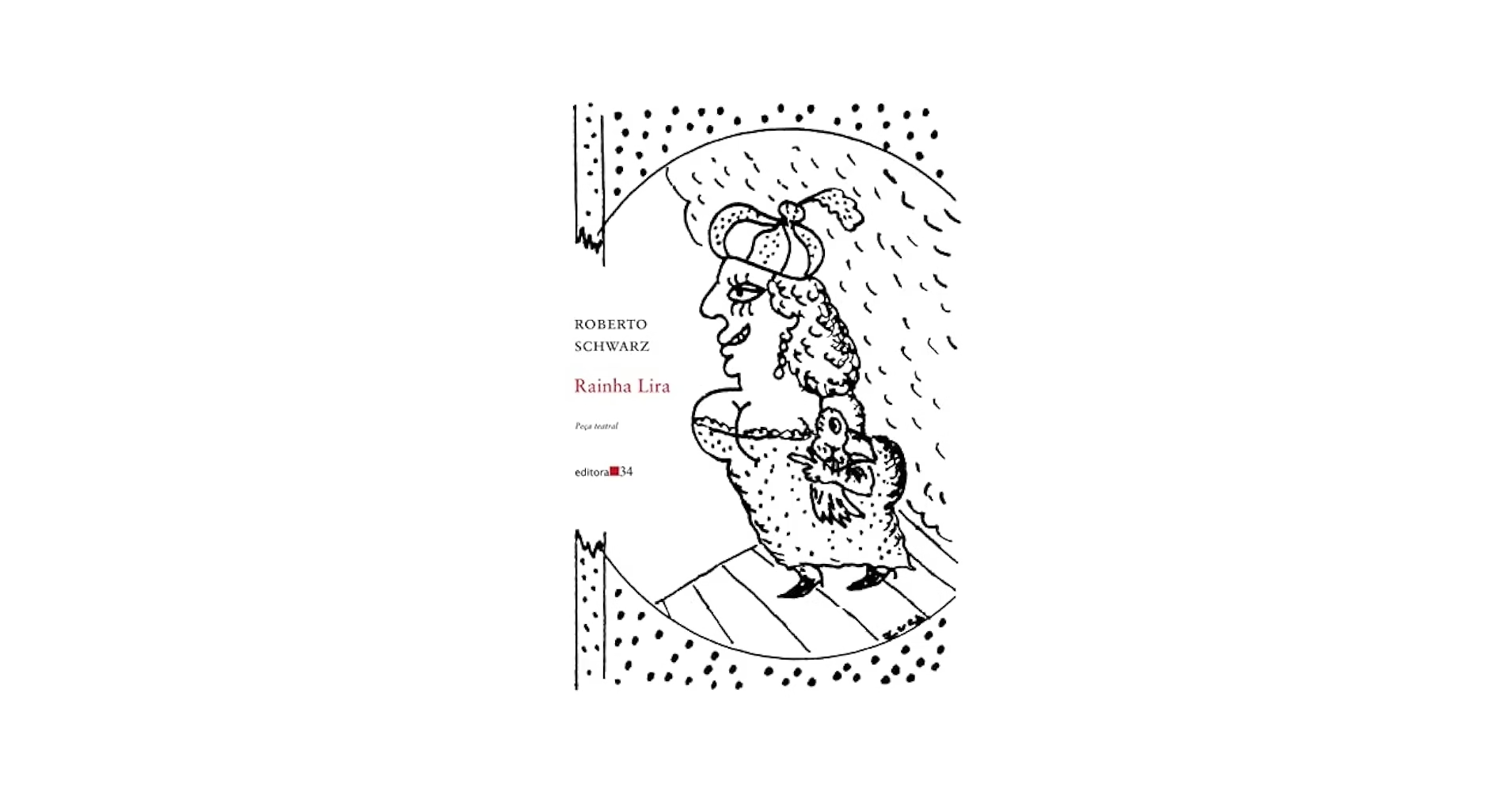

Rainha Lira é a peça que Roberto Schwarz pariu para pensar a força e o refluxo que se impôs sob o Brasil desde as Jornadas de Junho de 20131. Sua intenção não deixa de ser a mesma daquela expressa na nota de 1978 que antecede seu clássico “Cultura e política, 1964 – 1969”: “Era antes a tentativa de assumir literariamente, na medida de minhas forças, a atualidade de então”2. Mas agora a intervenção vinha sob a ficção da forma teatral, a qual permite se valer da imaginação para representar a última quadra histórica, a qual não existiu sem um acúmulo daquilo que é nosso. Agora octogenário, o crítico veterano valeu-se da agitação que ainda hoje varre o Brasil para colocar à prova a própria atualidade de toda sua obra, iniciada em período não muito distante daquele em que escreveu o ensaio de que a nota citada é advertência. Penso que estes são elementos que conferem força à Rainha Lira ao mesmo tempo que oferecem subsídios para fazer pensar a erupção vulcânica nos trópicos.

Desde sua publicação, em março de 2022, a peça foi abordada pela crítica por meio do estudo de sua composição. Victor Vigneron observou que, num país onde o “povo” é “a grande voz muda da história” (a citação é a Paulo Emílio Salles Gomes), na peça de Schwarz “todos podem falar”. Há uma ressalva, entretanto, neste “direito à fala” de que todas as searas do país participam: o poder de decisão histórica “apenas é acessível a uma fração dos envolvidos”3. Em complemento a Vigneron, embora de publicação prévia, Claudio Cardinali observa que a contradição – elemento chave da interpretação de país elaborada por Schwarz ao longo de sua obra – é colocada na voz de todos os que falam na peça, constituindo um “movimento ininterrupto entre desautorização mútua e reposição deslocada dos termos”, em que cada fala carrega uma dose de lucidez e outra de disparate – esse, que é outro mote importante ao Brasil visto desde Schwarz4. Isto é: a contradição é levada para dentro das personagens que falam aos borbotões sem necessariamente ter agência histórica efetiva.

Exposto o quadro, o que quero aqui é, partindo da análise formal de Rainha Lira feita por Vigneron e Cardinali, esmiuçar a relação estabelecida entre essa – de escolha do autor – e o processo social que descreve – para além do autor -, retomando a lente schwarziana para a crítica, fundada na análise dialética entre forma literária e processo social. Faltará, em um momento posterior, retornar para o estudo da formalização, agora com o processo social melhor compreendido, em um movimento que deverá sobretudo pensar a presença brechtiana na peça e sua força brasileira – desde Oswald de Andrade -, lidas ambas em face negativa5. Meu ponto de partida está em um tipo de popular, contido na peça, que fala e tem poder de decisão histórica, em meio às contradições expressas em suas vozes. Grosso modo, são duas as personagens nesta situação: Progréssio e o Chefão da favela, depois vertido em Coiso. Ambos são de raiz popular, mas não vivem mais a vida típica de seu lugar de origem.

O primeiro é de origem pobre, mas não favelada, e foi incluído enquanto sujeito ativo do mundo via consumo, como nos anos lulistas; mas, sendo jovem, também pôde chegar à universidade pública, ambiente de ilustrados das classes média e alta, o que é outra tônica do primeiro período lulista. Militante, o poder de atuação de Progréssio está antes na política. Já o Chefão, favelado e marginal, continua em contato direto com os habitantes de seu mundo, mas, enquanto líder local, não vive a penúria de seu povo, sob o qual pratica extorsão econômica e terror policial. Seu campo de atuação, então, é por excelência econômico, executando-o, porém, via política, que neste caso não está distante da esfera policial.

Pelos limites desta fala, irei apenas sintetizar alguns pontos sobre Progréssio para permitir o aprofundamento no Chefão, onde me parece estar a força do contemporâneo nesta obra. A mobilização estudantil de que Progréssio é parte não apresenta exatamente qual sua pauta, que aparenta mais próxima de um desejo de transformar a vida no país – desejo esse de corte mais radical que o dos populares, enquanto coletivo, em que a tônica é a de apenas serem tratados com dignidade. A Passeata primeiro é apresentada (na cena 04) e só depois a tática estudantil é explicada (na cena 05). Ali, a aproximação entre os estudantes e a estratégia política do Movimento Passe Livre (MPL), deflagrador das Jornadas de Junho de 2013, é visível, na defesa de uma revolta que “não pede licença para estourar” e cujo horizonte não é o governo, antes “tornar o Brazul ingovernável e negociar depois, quando a situação for outra”. “Nós queremos que o controle se perca para que aconteça alguma coisa nova, nunca acontecida, diferente do passado que ninguém mais suporta. A nossa saída é a explosão”6.

A escolha, portanto, é por uma libertação liberativa dos explorados, de caráter utopista e universalista, “altamente mobilizadora”, porém horizontal, sem lideranças7. Talvez seja possível dizer que esta tática sintetiza e radicaliza as formulações da esquerda marcuseana de 1968, entre a emancipação coletiva e a de si, configurando algo de caráter também estético. Por outro lado, a falta de lideranças em 2013 foi uma das críticas mais feitas ao MPL, uma vez que se abria o espaço para a afirmação de líderes com pretensões opostas ao caráter da revolta, na sede de guiar a massa amorfa. Acontece que em “Rainha Lira” o argumento não é possível, uma vez que, conforme a insatisfação cresce, toma de assalto o Palácio do Governo e a Rainha Lira foge amedrontada, Progréssio vai sendo cada vez mais alçado justamente à condição de líder, que deve ditar os rumos do povo manifestante, sambando no Palácio vazio. Vale ressaltar que Progréssio não oferece resistências em sua passagem de militante autonomista a líder popular, antes o contrário.

No momento em que toda a História nacional é condensada, e o futuro torna–se uma incógnita, na cena 13, “No vale e no viaduto”, quando 2013, 2016 e 2018 se encontram e o amanhã é o jogo a ser disputado, Progréssio está no viaduto para falar ao povo no vale (veja-se o eco com as Diretas Já!, notado por Paulo Arantes8, e com “As enfibraturas do em: 3 Ipiranga”, notado por Tales ab’Sáber9, compondo a enciclopédia nacional em xeque10 para valer, aqui e agora). É ele o representante político da Revolta. E é justamente pela negação dos pressupostos da tática da revolta – “a multidão não cria nada”11, como afirma – que ela não é levada às últimas consequências: “Não vou jogar o meu povo no desconhecido. Aqui todo mundo […] temos o que perder”12. Entre o medo do monstro conscientemente parido e a entrada para o clube dos que podem definir o rumo do país, a escolha de Progréssio é pela pacificação que não transforma nada.

Roberto Schwarz justificou este ponto nos seguintes termos: a esquerda “é derrotada porque não tem saída à vista e o salto no escuro é duro de arriscar”13. Será possível dizer, como desdobramento disso, que a massa popular, na qual os esclarecidos apostam o rumo da revolta, decepciona ao mostrar que não sabe bem o que quer? Ao mostrar estar mais apta a destruir o tecido social que a criar – a palavra é essa – algo? É importante dizer que no pensamento de Schwarz, ao menos desde sua resenha de Estorvo (1991), de Chico Buarque, vêm se confirmando a hipótese de estarmos “nos tornando uma sociedade sem classes, sob o signo da delinquência”14, em um processo perceptível sobretudo desde o popular, que atordoa os esclarecidos (de que Chico é parte e descendente), empenhados na construção nacional – emancipatória, em seus desdobramentos mais radicais. Construção modernizadora essa, aliás, que se mostra impossibilitada também desde os anos 90 como constatou O colapso da modernização, livro de Robert Kurz que Schwarz tratou de divulgar no Brasil.

Queria insistir mais um pouco nisso. Não haverá algum significado de fundo maior no fato de que será Progréssio, o filho de operários cuja vida foi melhorada pelo horizonte dos anos lulistas, o líder que vai – não humanizar o capitalismo, como terá feito o Rei (Lula) da peça – mas destruí-lo? Não sabemos, pelo texto da peça, o que permitiu o Rei ter chegado a tal posto mesmo sendo de origem popular, mas o fato é que seu esforço é construtivo e faz o elogio da “gente humilde” brasileira, de que é parte15. De início, Progréssio visa a destruição de tudo isso, inconformado com o conformismo dos seus, e com o horizonte de construção de algo na destruição. Um horizonte que, no Brasil será proveniente – não apenas, mas sobretudo – dos intelectuais empenhados com a construção nacional, nascidos especialmente desde o século XIX, e que se chocava diretamente com o interesse primeiro do lucro, de origem em nossa colonização, o qual por sua vez era o berço dos esclarecidos da época. Disso virá o embate, sobretudo moral, do debate ideológico da época, sempre verborrágico e frustrado, cujo ponto dissidente será o Machado de Assis da fase madura, o escritor de origem popular vivendo no mundo da elite e desobrigado de construir o país, do qual faz a “piada demolidora”16.

Ora, Progréssio habita um mundo que não é seu por natureza – a Universidade -, e se torna símbolo de uma ideia nacional – a transformação radical do país – que não é sua por princípio, embora tenha sido desde sempre projetada pelos intelectuais como natural repositório em seu mundo de origem. Ele só habita a Universidade graças a uma mudança no rumo de sempre, efetuada por um Rei que tratou o povo como gente, pois dele vinha. E quando então Progréssio vai cumprir uma tarefa – que não é sua por natureza – em nome de seu povo, valendo-se das técnicas mais avançadas de protesto do mundo, ele descobre que seu povo não cria nada. Disso, entra em uma defensiva – que é também a do intelectual – e vira o último bastião da ordem, para evitar o caos; ao mesmo tempo em que passa a ser o suposto líder do povo revoltado, tornando-se seu player nacional, o que tem fundo falso. Uma ressalva e uma consequência. Ressalva: em Rainha Lira este povo é heterogêneo e não fala em unidade, apesar de muito descontente com o estado das coisas. Consequência: a liderança exercida por Progréssio com este povo é pragmática, abdicando da transformação e fazendo a gestão dos conflitos. Um Rei 2.0?

Correndo à margem disso tudo está o Chefão. Ele surge na peça quando a Rainha Lira – que não é de origem popular mas é simpática às causas do povo – foge do Palácio para evitar violência política e, com isso, ter margem de manobra para negociar algo17, mas desconhecendo a geografia da Brazulândia, vai parar em uma favela. Ali ela travará um diálogo com o Chefão, em que, pelos limites deste estudo, irei me concentrar apenas nas falas do Chefão – frisando contudo que sua competência e sinceridade encantam a Rainha ao mesmo tempo que a inexistência de requinte nele a assusta. Rainha essa que chega à favela com o imaginário nacional-popular na mente, finalmente indo “em busca do povo brasileiro”, de cujo encontro virá a confirmação de sua gente encantadora e idílica, que sustentará seu retorno triunfal ao poder18.

O Chefão se apresenta à Rainha Lira como o mantenedor da ordem na favela, à base do terror (sem o qual “a civilização não progride”) e do pagamento de uma tarifa de proteção por seus clientes. Trabalha com serviços básicos – gás de cozinha, gato na eletricidade – e também é grileiro de terras. “O que o Estado não faz, nós fazemos porcamente, mas fazemos”19, eis a síntese. Penso que são dois os ângulos para olhar o Chefão, e eles estão em diálogo. O primeiro é de fundo mais recente, e diz sobre algo entre a falência do Estado de bem-estar social, nunca atingido plenamente no Brazul, mas tentado pelo Rei, e a passagem do bastão da gestão à lei da concorrência, o que constitui nova racionalidade20. Aqui, o que está dado é a retirada da razão segundo a qual cabe ao Estado construir algo, que é de caráter comum e nacional, e a ascensão, enquanto técnica de gestão, da viração, em que o lugar do Estado é ocupado pelo capital “sob o signo da delinquência”, para retomar o Brasil de Estorvo segundo Schwarz. Se a razão-Estado, como visto, tem lugar no poder político sob o econômico que vai do Rei a Progréssio, passando pela Rainha, e tem estatuto de esclarecimento entre nós, a viração é de predomínio econômico sob o político, e vai da elite econômica ao popular inserido no mundo do trabalho, cabendo historicizá-lo, procedimento que é o segundo ângulo de análise do Chefão.

Minha hipótese é que este popular de que o Chefão é parte tem raiz no “mundo sem culpa” identificado em chave positiva por Antonio Candido ao estudar as Memórias de um sargento de milícias, e que é marcado pela transgressão da ordem a qual, sendo tônica entre seus habitantes, não merece censura21. Sem querer entrar no debate sobre o “mundo sem culpa”, necessário porém extenso, vou me deter apenas no fato de que este “mundo sem culpa” é entendido como singularidade nacional – e capaz de facilitar nossa inserção “num mundo eventualmente aberto”22. Ligo a isso o ponto apresentado por Francisco de Oliveira de que este padrão de ação popular e brasileiro, cujo sinônimo é o “jeitinho brasileiro”, “é um atributo das classes dominantes brasileiras que se transmitiu às classes dominadas”, uma vez “que a classe dominante burlou de maneira permanente e recorrente as leis vigentes, sacadas a fórceps de outros quadros históricos. O drible constante nas soluções formais propicia a arrancada rumo à informalidade generalizada. E se transforma, ao longo da perpétua formação e deformação nacionais, em predicado dos dominados. Essa situação, que é social, se configura no malandro, o especialista no logro e na trapaça”23.

Veja-se que estamos falando, portanto, de uma capacidade nacional, baseada na criatividade, de transgredir as normas em nome do benefício econômico pessoal, o que nada mais nada menos está explicado por Roberto Schwarz em “As ideias fora do lugar” ao analisar a afirmação da escravatura por meio do liberalismo político europeu surgido ao longo do século XVIII. Ocorre que no ensaio de Schwarz isso é visto desde as classes dominantes, enquanto aqui o ponto é visto de baixo, no mundo popular (cuja gente é a melhor possível para a Rainha Lira. Até conhecê-la, ao menos…). O Chefão chega a dizer: “Não há problema do mundo contemporâneo para o qual eu não tenha uma resposta inovadora e, modéstia à parte, surpreendente”24.

Qual a grande novidade do esquema, então? É justamente a viabilização hoje deste fundo histórico via neoliberalismo (termo que não é corriqueiro em Schwarz, mas que é desdobramento do colapso da modernização). À medida que cada um torna-se sujeito de si, que tem de ir sozinho ao mundo para garantir sua subsistência, aqui, o neoliberalismo planifica o popular, que nele ganha seu trampolim de afirmação histórica. Sabendo disso, Rainha Lira coloca na boca do Chefão a consciência de si: “Como não vou saber que estou à frente de uma transformação histórica, se eu mesmo sou a transformação?”25. O método, contudo, guarda suas sutilezas, uma vez que o poder econômico de um popular (o Chefão) se impõe aos seus via poder político-militar, sempre com a norma sendo transgredida e com o horizonte de um comum disciplinado e lucrativo.

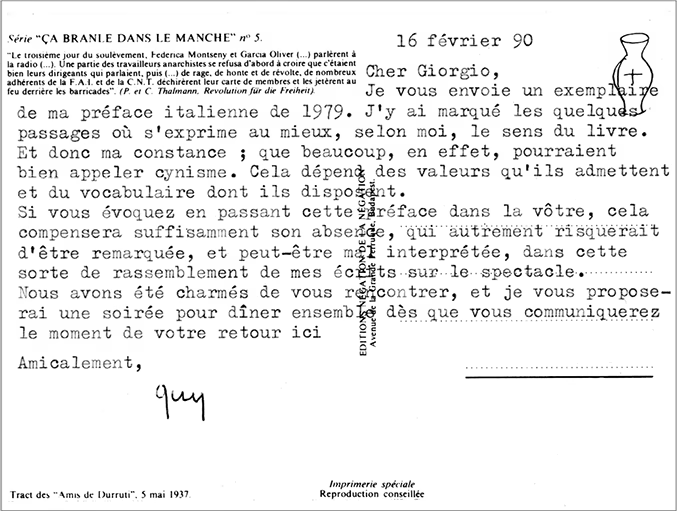

Dirigindo-se à Rainha Lira, o Chefão expõe o ressentimento com a conversa do Estado, que iria ajudá-los: “Na maior caradura, vocês nos deixaram ao deus-dará”. E então explica; ele mesmo, o rústico e violento, sem erudição e esclarecimento – para o horror da ilustrada Rainha Lira – se ver como subversivo: “Conspiro full time, faço política clandestina […], minha vida é de guerrilheiro, não respeito a propriedade privada, roubo o Estado sempre que posso e vou preso a torto e a direito”. Note-se aqui o eco invertido com a experiência da luta armada contra a Ditadura, de que também na peça a Rainha Lira foi parte e prolongava, entre o heroísmo e a tragédia, a caminhada esclarecida em busca de seu povo redentor. Agora a subversão é em nome do lucro pessoal, que impõe um vale-tudo, cujo regramento garante-se militarmente por alguém que é parte, mas superior economicamente via extorsão do outro, mais fraco. Há ainda uma passagem do maior interesse em que o Chefão retoma o conceito leninista de “dualidade de poderes”, que trata justamente da gestão da insurgência, para dizer que o povo hoje tem peso para governar a marcha da sociedade, só que busca o “condomínio do medo”, ao invés do socialismo. (Numa nota arriscada, penso que as inversões conceituais todas, colocadas na boca do Chefão, com direito à fala, constituem também inversões nos procedimentos brechtianos de formalização caros a Schwarz).

Vamos tentar desdobrar as consequências deste outro popular com direito à fala e poder de decisão histórica. Seu interesse é pelo lucro, pois não se esquece da penúria de sua origem e quer vida melhor, a qual só se atinge pela trapaça, que por sua vez é genuinamente brasileira. No caso do Chefão, seu poder político existe justamente para garantir alguma regra à busca incessante pelo lucro máximo – portanto não há necessidade das abstrações da ideologia burguesa, como o Estado e a cultura nacional. Note-se que as poucas falas de populares sob o domínio do Chefão vão ou na direção do delito – roubar os sapatos da Família Real em fuga – ou na amargura com a situação – “A rainha é gente boa / nosso chefe, um criminoso. / Ela promete e não cumpre / Ele nos dá de comer”26 – a qual por sua vez tensiona os esquemas que expus e adiciona algum caráter assistencial, portanto político, ao Chefão. O ponto é que, aqui, a massa popular sob seu domínio não é papagaio de seus projetos, assim como a massa popular de Progréssio, embora insatisfeita, não constrói nada27. Contradições que, de um lado, omitem de Rainha Lira a agitação popular fascistizante do Brasil Contemporâneo, e, de outro, mostram grande insatisfação popular com este mundo cujo horizonte é unicamente o lucro; pontuações nas quais o limite entre realidade histórica e convicção do autor podem obnubilar a dimensão de nossa barafunda.

Enquanto tudo isso se desdobra, há uma outra parte de Rainha Lira em que os que falam desde sempre – a elite econômica, com presença no governo da Rainha Lira – se valem da agitação política nas ruas para tentar um golpe de Estado e retomar o poder político, o que permitirá não só garantir como aumentar seus lucros sem ter de aguentar a mediação da Rainha Lira. Ocorre que, ao oposto do processo social real, o povo de Junho continua nas ruas mobilizado, e como Progréssio se tornou liderança, o timoneiro das ruas ainda poderia pender à esquerda inclusive de modo institucional. Desistindo, porém, de tentar o salto revolucionário, Progréssio fala ao vento e seu povo, entre o inconformismo e a humilhação, sai à força das ruas, sob ameaça de sinhozinhos sádicos e capangas do Chefão, contratados pela elite econômica para fazer o serviço sujo. Povo contra povo, mas um lucrando com isso. O que cala a revolta, portanto, é a humilhação moral – por ter tido meios para levar a situação às últimas consequências, mas vacilado na hora efetiva – e a coerção militar exercida também pelo povo, mas que obtém lucro em reprimir.

Acontece que a História não termina aqui. Rainha Lira, como dito, foi publicada em março de 2022, e não só a própria peça terminava com o retorno do Rei ao poder – o que, no plano real, só começaria a ocorrer em outubro de 2022 -, como a invasão ao Palácio do Governo se dará em 08 de janeiro de 2023, e pela extrema-direita, tentando um golpe de Estado. Assim, os tempos da realidade e da ficção vão se misturando e se confirmando, de modo que seu sentido de contemporâneo e do próprio devir nacional, se colocam como construção em andamento, o que nos leva a pensar se é possível considerar como encerrado o ciclo histórico iniciado em Junho de 2013, justamente o tema-objeto da peça. Comento agora, brevemente, o esquema que Rainha Lira expõe, apontando para uma singularidade em específico.

Quando todos os players com poder de fala e decisão se reúnem para o sadismo de festejar a vitória que lhes garantirá a manutenção do esquema de sempre, uma surpresa: o Chefão, agora Coiso, também entrara para o clube dos seletos – como tudo que faz, “Naturalmente pedimos [peço] alguma coisa em troca”28. Ele não é um mero “prestador de serviços” às elites, mas um sujeito histórico e popular em afirmação, que não se envergonha de sua situação de fora da lei (vale notar os ecos, e a atualização histórica, do “mundo sem culpa”). É por isso que diz: “Nós viemos para ficar. […] Qual é o inconveniente? Eles não mandam no nosso movimento, que é popular, autêntico e brazuleiro pra ninguém botar defeito”29 – uma ressalva: seu imaginário e seu líder são populares, mas se esta é uma peça em que todos falam, onde estará seu povo? Nas cenas 04 – “Passeata” – e 07 – “Os veteranos da batalha”, o povo fala em um geral, dizendo de tudo, da esquerda à direita, mas sem a tônica única deste fascismo tropical-popular, até porque ele não cria nada… Que significa esta omissão?

Fato é que uma fração da elite econômica, que sempre lucrou à base da força bruta, mas que precisa de alguma fachada moderna e esclarecida para se sustentar e aliviar seus dramas morais, não admite a ameaça de ter de dividir algo com alguém, ainda mais de origem popular e incivilizada. Ao mesmo tempo, como a tônica é a da sobreposição de ideias e temporalidades, a luta política sanguinária entre as elites pelo poder, e as ameaças à exclusividade da elite econômica nos revivals da Rainha Lira, de Progréssio e sua turma, levam à matança interna de todos, em punhaladas shakespearianas. Com a própria elite histórica matando a si mesma, o Coiso mal precisa se esforçar para ter o poder por inteiro. Os da elite econômica que sobreviveram oscilam entre apoiar o Coiso para continuarem ganhando algo e ficarem desesperados com o monstro parido, que lhes é uma ameaça. Estes últimos vêm no Rei preso o último bastião do povo dócil, que só quer dignidade e é humilde. Rainha Lira termina com o Rei prestes a ser solto para cumprir a tarefa dada pela elite econômica – aquela que o enjaulou – de instaurar algum progresso, “sem o qual nem o atraso funciona”30. Ao mesmo tempo, mandá-lo à luta final pode significar uma tentativa de terceirizar seu próprio fracasso31, uma vez que além de difícil, o que se vê é uma própria reconfiguração da ideia de “progresso” que cancela sua acepção ilustrada – e de fachada.

Neste cenário, a elite econômica, de origem colonial e sempre empenhada no lucro, pela primeira vez na história deste país se vê em risco real de ser deixada à margem por um povo que, tendo aprendido com ela o jogo, agora tomava seu poder, justificando que a aliança fosse do Chefão ao Rei. Vence o popular com direito de fala e poder de decisão em que o econômico é quem manda e a contradição é elogio, e não vergonha. É claro que há no esquema um conflito de líderes populares, no qual Progréssio já perdeu a vez, e que carrega algo de conflito geracional entre o Rei e o Coiso (ainda que a peça não diga porque o Rei chegou a tal posto). De outro, o cenário sobre este povo no poder, capaz de operar em chave inversa a revolução que a esquerda nacional passou a vida ansiando, não deixa de indicar para uma guerra entre populares, uma vez que o Coiso era Chefão de uma favela, e há outras pelo Brazul, com outros chefões, todos com o lucro e o exercício da violência como método e com domínio do popular sob força bruta. Será a revolução brasileira a instauração pelo povo da transgressão à norma – que é símbolo nacional – como guerra de todos contra todos no salve-se-quem-puder neoliberal? O tempo dirá.

No plano da interpretação de país feita por Roberto Schwarz nestes anos todos, de que Rainha Lira é síntese e atualização histórica, o que mais chama a atenção é que, para a fatia esclarecida da elite econômica – a mesma a qual muitos atribuíram a vitória de Lula em 2022 -, vale mais tolerar o Rei que o Coiso, ainda que isso implique perda da quantidade de lucro, que deverá ser dividido com o povo – a ameaça do Coiso é econômica e o tom da defesa é moral, em nome da civilização. Mas na fatia da elite econômica a qual, ainda que esclarecida, a aposta é no Coiso, algo também se assume, pois as abstrações burguesas de Nação – e sua cultura – deixam de se fazerem necessárias, o que faz com que o modelo mais imediato de “As ideias fora do lugar” “deixe de revelar o funcionamento da experiência brasileira”32. Para estes, a ameaça do Coiso é política, e algum lucro próprio está assegurado no novo momento. Isto faz ecoar uma declaração de Roberto Schwarz de novembro de 2019, na qual diz que os fenômenos engendrados pelo bolsonarismo “nasceram no terreno da sociedade contemporânea”, e “é bem possível que estejam em nosso futuro, caso em que os ultrapassados seríamos nós, os esclarecidos”33. Como então visualizar o funcionamento do país neste novo momento? A pergunta fica no ar.

Quero por último fazer dois comentários, de caráter autocrítico. Primeiro comentário: o título deste estudo entende o “drible do Coiso” como símbolo nacional que resume este momento no qual, ante a uma letargia do processo político sem lastro econômico praticado pela Rainha Lira, o popular emerge e ameaça em contundência, pela primeira vez, o movimento histórico do país. Na trajetória de interpretação do Brasil, estes traços afirmativos com características populares e nacionais são continuamente exaltados, e a própria ginga e corporeidade do futebol brasileiro, entre dribles, canetas e bicicletas, foi tema de um livro específico, dividido entre as contradições deste povo34. Ainda assim, sua chave, ao longo do tempo, foi majoritariamente positiva. Os prognósticos que, dentre outros, Rainha Lira, nos dá, sugerem, em verdade, um fundo profundamente negativo para este setor da vida brasileira, o que impõe ao intelectual uma revisão profunda e histórica ao tema, sempre tentando acessar sua contemporaneidade. Segundo comentário: em matéria de esclarecimento, mas também de estética, a fruição é algo essencial, que justifica ações e dá movimento à existência. Diante este fundo aparentemente negativo do popular, tenho notícia de apenas uma obra que encontrou gozo negativo desde este mundo, que é nosso: a Clara crocodilo, de Arrigo Barnabé, ao elevar a símbolos nacionais Gil Gomes e Zé Béttio e ainda caçoar do ouvinte que se pensa ileso a tudo isso35. Em chave pessoal, penso que os momentos de acontecimento histórico, como Junho foi, convidam o intelectual – e o artista – a experienciar a História para fazer valer o Bom conselho dado por Chico Buarque na “falta de ar” de 1972: “Eu semeio o vento / na minha cidade / Vou pra rua e bebo a tempestade”.

Vitor Morais

é graduando em História na FFLCH/USP. Pesquisa temas ligados à relação entre os intelectuais e o “povo” brasileiro, especialmente por meio da música a partir da década de 1930 do século XX.

- Versão ampliada de comunicação homônima apresentada no VII Encontro de Teoria Crítica e Filosofia Política

da USP, em 03 de junho de 2025. Num geral, optei por manter o andamento de uma exposição oral, especialmente por se estar diante de um objeto cuja lente é a da fala. Aproveito para agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade concedida, aos colegas de mesa e aos comentários de Felipe Catalani na ocasião. Daniela Vieira e Julio d’Avila deram apoios críticos que foram fundamentais para o trabalho tomar a forma do que segue, pelo que também agradeço, embora os pecados do conteúdo sejam todos meus, claro. Contato: vitor_graziani@hotmail.com ↩︎ - SCHWARZ, Roberto. Cultura e política, 1964 – 1969: alguns esquemas. In: O pai de família e outros estudos. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 70. ↩︎

- VIGNERON, Victor Santos. Junho, o direito à fala. Margem esquerda, nº. 40, jan./jun. 2023, p. 55. ↩︎

- CARDINALI, Claudio. Notas sobre Rainha Lira. Remate de males, v. 42, nº. 02, jul./dez. 2022, p. 611 – 612. ↩︎

- Sobre a presença de Brecht, ver a parte final de SCHWARZ, Roberto. Entrevista (a Fábio Mascaro Querido). Margem esquerda, nº. 40, jan./jun. 2023, p. 11 – 33. Sobre Oswald, ver FERRO, Tiago. Dois epílogos. In: Um outro percurso do nosso tempo – Roberto Schwarz. Tese (Doutorado em História Social) – São Paulo: FFLCH/USP, 2023, p. 128 – 138. ↩︎

- SCHWARZ, Roberto. Rainha Lira. São Paulo: Editora 34, 2022, p. 34 – 35. Daqui adiante, RL. ↩︎

- LEGUME, Lucas. Utopias de junho? PassaPalavra, 10/08/2023. Disponível online em: https://passapalavra.info/2023/08/149666/. Acesso em: 01/06/2025. O autor do texto foi militante ativo do MPL paulistano e participou da célebre entrevista do Movimento ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em meio aos dias de manifestações em Junho de 2013. ↩︎

- Ver a fala de Paulo a partir do minuto 43 de ALENCASTRO, Luiz Felipe de / ARANTES, Paulo Eduardo /REWALD, Rubens. Da “Lata de Lixo da História” (1977) à “Rainha Lira” (2022): entreatos da vida brasileira. YouTube, 18/06/2023. Disponível online https://www.youtube.com/watch v=M2vQNycouZM&list=PL25ohZTojQ20cTK-k5YKnHaXdjsNoDYN0. Acesso em 27/05/2025. A manifestação paulistana de maior fôlego das Diretas Já! ocorreu na Praça da Sé. ↩︎

- AB’SABER, Tales. Rainha Lira. A Terra é redonda, 23/04/2022. Disponível online em: https://aterraeredonda.com.br/rainha-lira/. Acesso em: 01/06/2025. Vale lembrar que, por ocasião do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, José Miguel Wisnik retomou o poema de Mário de Andrade em diversas ocasiões para pensar a atualidade da Semana. “As enfibraturas do Ipiranga”, não custa reforçar, se passa no Vale do Anhangabaú e dispõe pelo espaço geográfico as tensões políticas, estéticas e sociais do mo(vi)mento modernista. ↩︎

- PACHECO, Ana Paula / FERRO, Tiago. Roberto Schwarz compõe enciclopédia da catástrofe brasileira em Folha de S. Paulo, 12/03/2022. Disponível online em:

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2022/03/roberto-schwarz compoe-enciclopedia-da-catastrofe-brasileira-em-nova-peca.shtml. Acesso em: 01/06/2025. ↩︎ - RL, p. 94. ↩︎

- RL, p. 95. ↩︎

- SCHWARZ, Roberto. Entrevista (a Fábio Mascaro Querido). Margem esquerda, nº. 40, jan./jun. 2023, p. 32. ↩︎

- SCHWARZ, Roberto. Um romance de Chico Buarque. In: Sequências brasileiras: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 179. ↩︎

- A referência aqui é à canção “Gente humilde”, de Chico Buarque, Garoto e Vinicíus de Moraes, que aparece em termos mais literais na fala em que a Rainha Lira reage à ameaça da Passeata (cena 08): “o melhor de tudo, repito, é a nossa gente humilde” (RL, p. 48). Acontece que em 2019 Chico Buarque escreveu Essa gente… ↩︎

- Estou sintetizando a meu modo os ensaios “As ideias fora do lugar” e “Nacional por subtração”, de Roberto Schwarz, e valendo-me, para inverter sua lógica, da expressão “piada demolidora” empregada por Antonio Candido ao descrever o “mundo sem culpa” da malandragem brasileira em sua “Dialética da malandragem”. Devo a Laura Gagliardi a atenção para a expressão de Antonio Candido. ↩︎

- Na tônica do caráter enciclopédico da peça, em que toda a História do país despeja em 120 páginas, vale apontar que a fuga é um tema caro a nós, desde aquela praticada pela elite portuguesa contra Napoleão Bonaparte até sua aplicação ilegal, em 1964, quando o Congresso Nacional depôs João Goulart sob o argumento desse ter fugido para o exterior – ele estava em Porto Alegre, avaliando o cenário e incensado pelo cunhado, Leonel Brizola, a resistir, o que não se deu “para evitar derramamento de sangue”, numa postura próxima à

renúncia ao tiro no escuro feita por Progréssio. ↩︎ - A própria formalização, contudo, guarda junto de si um riso de fundo sob o imaginário da Rainha Lira, uma vez que a cena abre com o morro idílico e romântico do “Chão de estrelas” de Orestes Barbosa e Sílvio Caldas, canção a qual já havia sido satirizada em termos nem tão opostos pelo grupo tropicalista Os Mutantes, em seu álbum de 1970 “A Divina Comédia ou Ando meio desligado”. Inclusive Orestes, o autor da letra do samba, fazia letras de música popular vindo da (e com ambições de) poesia erudita. ↩︎

- RL, p. 74. ↩︎

- DARDOT, Pierre / LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo editorial, 2016, p 17. ↩︎

- Uma primeira elaboração nestes termos para pensar o contemporâneo foi feita em ARANTES, Paulo. Por que filósofo hoje? Conferência de encerramento do seminário Filosofia e vida nacional: 25 anos de Um departamento francês de ultramar. São Paulo: FFLCH/USP, 18/10/2019. Disponível online em: https://www.youtube.com/watch?v=miZ_1r-smuM&t=8828s. Acesso em: 15/06/2025. A análise também deve muito a OSTUKA, Edu Teruki. Era no tempo do Rei: atualidade das Memórias de um sargento de milícias. Cotia: Ateliê editorial, 2016. ↩︎

- CANDIDO, Antonio. Dialética da malandragem. In: O discurso e a cidade. São Paulo: todavia, 2023, p. 46 – Grifo meu. ↩︎

- OLIVEIRA, Francisco de. Jeitinho e jeitão. Piauí, ed. 73, out. 2012. Disponível online em: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/jeitinho-e-jeitao/. Acesso em: 28/05/2025. Grifos meus. ↩︎

- RL, p. 74. ↩︎

- RL, p. 74. ↩︎

- RL, p. 77. ↩︎

- Penso que nas cenas 04 (“Passeata”) e 07 (“Os veteranos da batalha”), ao expressar este popular sem unidade, cheio de contradições e disparates, e dispor ele sem encadeamento lógico nas cenas, no falatório geral que não

cria nada, é possível lembrar os comentários de publicações de redes sociais, nos quais, da política à fofoca, saltam falas desconexas que geralmente morrem ali. Mas que são falas, digitadas, de alguém. ↩︎ - RL, p. 77. ↩︎

- RL, p. 114 – 115. ↩︎

- RL, p. 119. ↩︎

- RL, p. 120. ↩︎

- FERRO, Tiago. Um outro percurso do nosso tempo – Roberto Schwarz. Tese (Doutorado em História Social) – São Paulo: FFLCH/USP, 2023, p. 134. ↩︎

- SCHWARZ, Roberto. Cultura e política agora. In: Seja como for: entrevistas, retratos e documentos. São Paulo: Editora 34 / Livraria Duas Cidades, 2019, p. 330. ↩︎

- Refiro-me a WISNIK, José Miguel. Veneno remédio: o futebol e o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. ↩︎

- Ainda que próximos de uma negatividade do popular, penso que os romances de Chico Buarque, bem como sua produção cancional recente, ainda guardam alguma dose de autofagia do intelectual moderno chocado com o popular cujo esquema de fruição não é bem o de Clara crocodilo. ↩︎